Что такое духовное падение

Духовная жизнь никогда и ни у кого не бывает гладкой. Это битва за свободу и ее выиграть непросто. Ваши соперники очень серьезные - это карма, неведение (авидья), эго и, самое главное, Великое Время, Маха-кала.

Став садху, став на Путь надо снять розовые очки и смотреть на реальность своего Пути трезво, т.е. забыть о каких-то незрелых гламурных представлениях о легком духовном восхождении к самадхи и сиддхи, о сплошном безусильном парении в небесных далях. Такое, конечно, тоже приходит, но не ко всем и не сразу, а после многих лет тапасьи, после целой жизни, проведенной безупречно в самодисциплине, как садху.

Часто духовная жизнь начинающего - это «шаг вперед, два шага назад». К сожалению.

Часто, взойдя на вершину духа мы через короткое время сваливаемся с нее. Иногда по кармическим причинам от нас не зависящим. А иногда эта причина - мы сами. И когда причина мы сами, то это уже духовное падение, которое можно упредить и предотвратить если быть немного бдительным.

Духовное падение - это понижение душой своего уровня света, своей мудрости и энергии. Это погружение в нечистые, омраченные, плотные состояния тамаса или раджаса.

Для не-садху, не-практикующего человека духовных падений нет, так как нет восхождения, подъема, он просто не ставит перед собой целью подняться к сияющим высотам освобождения, так что и падать некуда. Но для него есть понятие «грех» (папас), когда он совершает что-то сильно ухудшающее его карму и дающее негативную кармическую реакцию (кармапхала).

Для садху кроме греха есть также понятие «духовного падения», т.е. понижения своего духовного уровня, уровня праны и сознания из-за каких-либо ошибок на Пути. Духовное падение - это не моральная категория, не грех в социальном смысле или смысле кармического воздания, никто, никакие владыки кармы за него вас не накажут и не отругают. За духовное падение вы не отвечаете ни перед кем, кроме самого себя и Бога. Это не социальное понятие, а сугубо духовное. Йог в случае падения наказывает себя, лишая себя достигнутого уровня в самадхи, возможностей Освобождения, сиддхи, или благословений богов и святых.

Причины падений

Духовные падения бывают по нескольким причинам:

из-за совершения насилия над кем-либо, то есть нарушения ахимсы,

из-за совершения дурных действий, например, воровства, проявления злобы, употребления алкоголя, наркотиков,

из-за извержения проклятий на головы других,

из-за занятий черной магией,

из-за бездумного впадения в мирские чувственные удовольствия и развлечения, впадения в «майю»,

из-за неправильного использования сексуальной энергии, потери сексуальной энергии, например, потери энергии при бессознательном сексе, оргазме, сексуальных отношений в неподходящее время, в святом месте, с нечистым человеком или вступления в такие отношения, когда взяты духовные обязательства брахмачарьи на какое-то время или на всю жизнь (в случае отшельников, монахов-аскетов, например, как в истории аскета Кашьяпы и апсары Аламбуши),

из-за увлечения азартными играми,

из-за нарушения духовных правил поведения, общения и отношений с объектами Прибежища (самай),

из-за оскорбления (апарадх) садху, святых, учителей или богов и объектов, Прибежища, проявленного неуважения или бросания вызова им, причем неважно своих или чужих, хотя в случае со своими кармические реакции действуют сильнее,

из-за порождения дисгармонии в духовной семье или сангхе,

из-за противоречий ученика со своим гуру или духовными братьями (гуру-бхаями),

из-за терзающих душу сомнений в выбранном Пути, неверия в него, после того как произошла инициация,

из-за нечистых мыслей, вынашиваемых долгое время,

из-за влияния плохих планет в гороскопе,

из-за впадения в лень, невнимательность, ослабления усердия в ежедневной садхане на этапе, когда безусильность и спонтанное сахджа-самадхи еще не достигнуто,

из-за препятствий от нечистых мыслей других людей,

из-за разглашения, передачи тайных поучений, методов, мантр, «неподходящим сосудам», т.е. людям, не имеющим веры, чистоты и должного понимания,

из-за разглашения своих возвышенных опытов неподходящим людям или вы неподходящее время,

из-за вкушения пищи приготовленной греховными людьми,

из-за долгого пребывания садху в «неправильной компании», т.е. среди людей, имеющих грубое, омраченное видение мира, Дхармы, Пути святых,

из-за оскорблений чужих религий и учений,

отреченный монах может совершить духовное падение из-за увлечения мирскими делами,

мирянин-грихастха, карма-санньяси - из-за конфликта в семейных отношениях.

Знаки

Знаки, указывающие на падение, могут быть разными. У сиддхов - пропадают сиддхи. У опытных садху уходит способность входить в самадхи. Исчезает свет в самадхи. Исчезает звук анахата-нада. Кундалини опускается из аджны или сахасрары вниз, в область нижних чакр, пробуждая грубые желания. Уходит осознанность в пустотных снах и сновидениях. У тех, кто всегда легко общался с богами - уходит связь с богами. Возникают сновидения где идешь вниз, входишь в подвалы. У начинающих с новой силой пробуждаются грубые мирские желания, появляется равнодушие или неуважение к садхане, Дхарме и святым. В худшем случае человек совершает дурные действия телом речью или умом. Ухудшается или исчезает вдохновение, вера, опыт в медитации, в снах проявляется нечистые сновидения или приходят нечистые духи.

Появление таких знаков не повод впадать в чувство уныния, вины, самоуничижения, самобичевание, депрессии посыпания головы пеплом. Это повод взять себя в руки и исправить то, что надо исправить. Главное помнить, святые, Бог сострадают нам, благословляют и любят нас, даже когда мы сбиваемся с пути. Бог, святые, боги - это не справедливость, это сострадание, любовь и милость. А значит, упали мы или нет, мы по-прежнему пребываем под их защитой.

Избежать падений на пути

Но как избежать падений на Пути?

Это не так сложно, как кажется, если ты понимаешь процесс. Нужно быть духовным воином, безупречным, бдительным и внимательным ежедневно, ежечасно, ежесекундно.

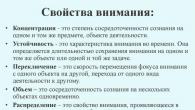

Вера, преданность, знание учения и различение (вивека) того что есть Путь, (дхармы) и того, что не есть Путь, (а-дхармы), того, что есть Истина (сат) и того, что истиной не является (а-сат), внимательность, чистота и осознанность - лучшая защита от любых падений.

Тройная защита

В нашей традиции есть три способа защиты от духовных падений.

Это самодисциплина, преданное сердце и осознанность. Внимательность и тщательность (авадхана) и дух чистого видения (шуддха-дришти), «единый вкус» (самарсья).

Первый способ принадлежит сутре, второй - тантре, третий - ануттара тантре.

Мудрый садху избегает падений даже в мелочах. С одной стороны, он очень внимателен, осмотрителен и аккуратен в соблюдении заповедей, взятых обязательств, мыслях, речах и поступках, всегда и везде, особенно в том, что касается отношений с сакральными для садху объектами Прибежища - деватами, гуру, сангхой, а также гуру-бхаями, садху.

С другой, он пестует, воспитывает свою веру, преданность, гуру-йогу, Прибежище (шаранам), чтит самаю, поддерживает чистое видение, уважает божественность в каждом существе.

С третьей стороны, он пребывает в созерцании духа недвойственности, единого вкуса всех явлений, т.е. в «единой самае», которое само по себе - лучший защитник от всех падений.

Из сатсанга Шри Гуру Свами Вишнудевананда Гири

1. История деградации героя.

2. Жизнь доктора Старцева.

3. Превращение в Ионыча.

Власть жизненного футляра очерчена здесь художником сильно, сжато и красиво...

А. С. Глинка

Рассказ А. П. Чехов «Ионыч» — это история деградации личности. Автор описывает болезнь общества на примере молодого доктора Старцева. Прослеживая влияние среды на человека, писатель показывает постепенное превращение доктора Старцева в Ионыча — молодого врача, подающего надежды, в обывателя. «Чехов сумел без потерь сгустить грандиозный объем всей человеческой жизни, во всей ее трагикомической полноте на восемнадцати страницах текста», — пишут П. Вайль и А. Генис, называя это произведение микророманом. Мастерство и виртуозность автора, неторопливо ведущего повествование, позволили придать рассказу романную форму. По мнению этих критиков, «Ионыч» — ненаписанный роман о неслучившейся жизни героя.

Автор показывает нам, как влияет окружение, общество, на внутренний мир героя. В начале рассказа мы видим Дмитрия Ионыча Старцева, когда он только что назначен земским врачом. Для приезжих жизнь в губернском городе С. скучна и однообразна, для местных жителей же она кажется очень насыщенной: «есть библиотека, театр, клуб, бывают балы, что, наконец, есть умные, интересные, приятные семьи, с которыми можно завести знакомства». Одной из самых «образованных и талантливых» считается семья Туркиных: глава семьи Иван Петрович знает толк в шутках, его жена Вера Иосифовна пишет повести, а дочь Екатерина Ивановна играет на рояле. Само собой, Старцеву советуют непременно побывать в этой гостеприимной радушной идиллической обстановке. На самом деле это — типичная обывательская семья.

Первый визит не разочаровывает доктора, напротив, милая домашняя обстановка, чтение вслух романов о том, чего никогда не может быть, оркестровая музыка, беззаботное времяпровождение — все это приятно гостю. Все в гостях ему было в новинку, игра Екатерины Ивановны нравилась ему, театральная реплика лакея Павы «умри, несчастная!» вызывала смех.

Отдавшись работе, доктор год не был в этой семье, пока его не пригласили с просьбой облегчить мигрени Веры Иосифовны. Визиты его стали чаще — Старцев влюбился в дочь хозяина. Он жаждет объяснения, но Котик то суха и холодна, то вручает ему записку, назначая свидание на кладбище. Обман ничему не учит доктора — он едет делать Котику предложение, но оказывается некстати: Екатерину Ивановну причесывает парикмахер, она едет в клуб. В рассеянном и ошеломленном состоянии Старцев думает о приданном — уже проявляется в нем такая черта характера как расчетливость. В романтическом порыве он готов изменить свою жизнь, а Котик смеется над ним. В ответ на предложение руки и сердца он получает отказ: «Больше всего в жизни я люблю искусство, я безумно люблю, обожаю музыку, ей я посвятила всю свою жизнь. Я хочу быть артисткой, я хочу славы, успехов, свободы, а вы хотите, чтобы я продолжала жить в этом городе, продолжала эту пустую, бесполезную жизнь, которая стала для меня невыносима». Замужество Екатерина Ивановна воспринимает как ограничивающие свободу условности. Она движется к блестящей цели, а не стремится замуж.

Уязвленное самолюбие и стыд — вот с чем выходит из клуба Старцев. Автор метко замечает, что все произошедшее похоже на маленькую любительскую пьесу с глупеньким концом. Вскоре доктор снова зажил по-прежнему.

У него была большая практика в городе — результат четырех лет работы, полнота от нежелания ходить пешком и раздражение на обывателей. Он ни с кем не разговаривал и не сходился близко, уклонялся от всех развлечений, кроме игры в винт, и завел счет в банке. Это все, что интересует Старцева, и эти изменения необратимы — среда засасывает когда-то перспективного талантливого доктора все глубже. Теперь все наоборот: визит к Туркиным вызывает у него другие мысли — он радуется тому, что не женился на Котике, его раздражает очередное произведение хозяйки, повторяющиеся шутки хозяина. Екатерина Ивановна говорит о том, что из нее пианистка — как из мамы писательница. Она идеализирует доктора. Старцев же думает только о деньгах. Любимая профессия уже давно превратилась для него лишь в источник дохода. Уезжает он с мыслью: «Если самые талантливые люди во всем городе так бездарны, то каков же должен быть город...». Он уезжает и больше никогда не бывает у Туркиных. Отныне Туркины для него — «те, что дочка играет на фортепьянах». По прошествии еще нескольких лет это уже не Дмитрий Старцев, а Ионыч, «не человек, а языческий бог», жадный, раздражительный, апатичный, одинокий эгоист, живущий ради наживы. Пошлая обывательская среда сделала свое дело. Ионыча волнует только сытость и богатство, а вовсе не люди, которым нужен врач. Теперь пациенты больше раздражают его, а прежнее раздражение на обывателей забывается, потому что он сам стал таким. Его достижения за эти годы — тройка с бубенчиками, несколько домов и счет в банке. Старцев деградировал и ведет бездеятельную пустую жизнь. Его могла изменить к лучшему и дело жизни, и любовь, но он осознанно поддался влиянию окружающей среды, как и Екатерина Ивановна, которая, вернувшись в дом родителей, постепенно становится копией матери.

План

I. Понятие духовности.

II. Скудность внутреннего мира чиновника как причина его страданий.

III. Генерал – человек добродушный или попросту черствый и невнимательный?

IV. Эмпатия и взаимопонимание – ключ к духовному росту.

В произведениях большинства русских писателей немало внимания уделяется такому человеческому качеству, как духовность. Что же представляет собой духовность? Кто определяет уровень духовности того или иного человека, и почему далеко не каждая личность может считаться высокодуховной?

В рассказе А. П. Чехова «Смерть чиновника» в простом и в то же время лаконичном стиле раскрывается данная тема. Иван Дмитриевич Червяков – обыкновенный, ничем не примечательный, среднестатистический человек (экзекутор). Нелепейшая ситуация, произошедшая однажды в его жизни (а точнее – один-единственный эпизод из его жизни) влечет за собой серьезные душевные страдания, метания, и в конечном итоге – смерть. Почему так происходит? Скорее всего, потому, что это был мягкий, принимающий все проблемы близко к сердцу, человек. Возможно, другой бы на его месте извинился и продолжал бы спокойно смотреть спектакль. Но Червякову целых три дня не давала покоя произошедшая с ним сиюминутная, банальная, простая ситуация! И тому есть свои веские причины. Его внутренний мир был скуден и беден. Сосредоточенность на покровительстве генерала мешала жить.

Рассмотреть поведение генерала можно с двух точек зрения. С одной стороны – это черствый, высокомерный, надменный человек, который даже не хотел обращать внимания на нижестоящего в «Табели о рангах» человека (Червякова). Возможно, по его мнению, не состоявшегося в жизни человека. А может быть – и просто неудачника. Но, с другой стороны, сам-то генерал давно его простил. Еще после первого извинения, там, во время просмотра спектакля. Или, может быть, дух спектакля, игра актеров настолько его увлекли, что незначительное, секундное неудобство никак не отложилось в его памяти, и он так был увлечен просмотром, что просто не хотел отвлекаться ни на что. И в данной ситуации генерал предстает перед нами как мягкий, добрый и занятой человек. Чем дольше продолжались ежедневные визиты Ивана Червякова, тем больше генерал недоумевал, попросту не представляя, что данная личность делает здесь, у него?! Ведь он запамятовал, что произошло накануне, и был полностью поглощен своими собственными важными делами, соответственно, не желал терять ни секунды на посторонние разговоры. И позвольте, у каждого человека есть свой предел терпения! Не так ли?! На третий день с криком «Пошел вон!» генерал продемонстрировал, что его собственный предел долготерпения достигнут.

Сердце Червякова не выдержало такого удара. Самоедство и угрызения совести сделали свое черное дело. В голове его кипели и клубились неприятные и пугающие мысли о том, что генерал его не простил. Боже, как было стыдно…

Мне кажется, Антон Павлович Чехов хотел акцентировать внимание читателя на том, как важно и нужно уметь и хотеть разговаривать! Да-да, просто разговаривать друг с другом! Уделив Червякову всего несколько минут своего драгоценного времени, генерал тем самым спас бы его жизнь. Что ж, можно только посочувствовать вдове Червякова. Мир суров, и следует помнить о необходимости закалки – чтобы не приобщиться к когорте неудачников. Тема духовности героев данного рассказа Чехова остается открытой. Пусть каждый сам для себя решит, чье духовное падение кажется более глубоким.

Образы «футлярных» людей в рассказах а. П. Чехова

План

I. Определение «футлярного» человека.

II. Для чего нужен и как выглядит «футляр»?

III. Нужно ли прятаться от жизни?

В творчестве Антона Павловича Чехова образ «человека, заключенного в футляр» совершенно неслучайно занимал одно из наиболее заметных мест. Дело в том, что автор, стараясь не просто описывать окружающую его действительность, но и менять ее, часто прибегал к очень действенному инструменту – сатире. Сатирические портреты, создаваемые Чеховым, часто становились центральными образами его произведений, и образ «человека в футляре» – не исключение. Кто же они, эти «футлярные люди»? И что представляет собой «футляр», в который они добровольно заключили себя? По мнению писателя, «футлярным человеком» с полным правом можно называть того, кто прячется за стену равнодушия и безразличия. Ведь описываемая Чеховым эпоха породила целое поколение людей, которые привыкли с самых ранних лет отгораживаться от окружающего их мира, который в их представлении являлся далеко не идеальным, посредством создания вокруг себя искусственно ограниченного пространства. При этом внутренняя, духовная жизнь такого человека, естественно, становится «сонной», ленивой, скудной – но для «футлярной» личности такая ситуация более предпочтительна, чем «бури и волнения» внешнего мира, со всеми его страстями, потрясениями и несчастьями.

Поэтому каждый из этих людей подсознательно стремится к тому, чтобы окружить себя как можно более прочным и надежным «футляром», и для каждого он – свой: например, для чиновника Червякова (рассказ «Смерть чиновника») таким футляром становится его чиновничий вицмундир и соответствующие его положению в «Табели о рангах» права и обязанности. Этот человек лишен ярких, настоящих эмоций – он живет и мыслит только в русле собственного узкого понимания окружающего мира как служебной лестницы. В чем-то схож с ним и полицейский надзиратель Очумелов (рассказ «Хамелеон»). Он всецело заключен в строгие рамки своего чина – поэтому все его поступки, мысли, слова и принципы продиктованы исключительно соображениями чинопочитательства. Со стороны подхалимское поведение Очумелова выглядит нелепо, но сам он этого не замечает – ведь за годы существования «в футляре» он отвык от обычных проявлений человеческих эмоций, отвык от привычки иметь собственное мнение и свой собственный взгляд на события, которые происходят вокруг него. Герой рассказа «Человек в футляре» Беликов, является наиболее ярким и показательным примером «футлярного человека». Беликов не желает перемен, он их боится, ему проще окружить себя некой защитной оболочкой, которая отгородит его от всех возможных потрясений.

Рассказывая о жизни и привычках «футлярных людей», автор, тем не менее, всегда подчеркивает тот факт, что жизнь реальная, настоящая, всегда в итоге одерживает победу над «футлярным» способом существования. Жизнь, проведенная «в футляре», не гарантирует защиту от внешних потрясений – и в то же время отнимает у человека возможность полноценного существования и духовного развития.

Мир природы в лирике С. Есенина

План

I. Есенин – поэт природы.

II. Гармония и совершенство – мерило красоты.

1. Яркие параллели описаний природы и чувств человека.

2. Любовь к природе – основа есенинского счастья.

3. Враждебность города.

III. Любовь к природе неразрывна с любовью к человечеству.

Пожалуй, нет больше поэта, который так красочно, так восторженно и с такой бесконечной любовью воспевал бы природу, как Есенин, отведя ей одно из центральных мест в своем творчестве. «Поэт деревни», поэт природы, он ни одно свое произведение не обделил хотя бы маленьким упоминанием о природе. Ее красота, гармония и совершенство стали для Есенина мерилом красоты вообще. Нет у автора слов нежнее и ярче, когда он хочет описать что-то прекрасное, чем сравнение с явлениями природы:

С алым соком ягоды на коже,

Нежная, красивая, была

На закат ты розовый похожа

И, как снег, лучиста и светла.

(«Не бродить, не мять в кустах багряных…»)

При этом есенинское описание природы не только призвано передать волшебную, неповторимую красоту родной земли. Есенин говорит с природой, беспрерывно проводит параллели между нею и своей жизнью: то сравнивает себя с «кленом опавшим», то говорит своей Шаганэ, что «эти волосы взял он у ржи». Свои душевные переживания, свои размышления о жизни он рассказывает природе:

Милые березовые чащи!

Ты, земля! И вы, равнин пески!

Перед этим сонмом уходящих

Я не в силах скрыть моей тоски.

Есенин сравнивает угасание молодости с отцветшими яблонями: «Все пройдет, как с белых яблонь дым. Увяданья золотом охваченный, я не буду больше молодым» («Не жалею, не зову, не плачу…»), да и смерть человеческая так похожа на осенний листопад:

Все мы, все мы в этом мире тленны,

Тихо льется с кленов листьев медь…

Будь же ты вовек благословенно,

Что пришло процвесть и умереть.

(«Не жалею, не зову, не плачу…»)

Беседуя с прекрасной Шаганэ, говорит Есенин не о своей любви к ней, а о родных полях: «Потому, что я с севера, что ли, я готов рассказать тебе, поле, про волнистую рожь при луне» («Шаганэ ты моя, Шаганэ»).

Даже воспоминание о своей первой, чистой любви переплетено с картинами природы («Не бродить, не мять в кустах багряных…»):

Не бродить, не мять в кустах багряных

Лебеды и не искать следа.

Со снопом волос твоих овсяных

Отоснилась ты мне навсегда.

Наряду с любовью к человеку и к Родине, любовь к природе – основа есенинского счастья:

Счастлив тем, что целовал я женщин,

Мял цветы, валялся на траве

И зверье, как братьев наших меньших,

Никогда не бил по голове.

(«Мы теперь уходим понемногу…»)

Влюбленный в простоту и естественность сельского быта, он враждебно принимает наступление города, железного прогресса, который «пятой громоздкой чащи ломит» («Сорокоуст»).

Природа в творчестве Есенина – это и фон, и действующее лицо. Любовь к ней неразрывна с любовью к человечеству, к России, к Богу, и часто эти любови смешиваются в одно глубокое, искреннее «люблю». Картины природы, запечатленные Есениным в своих стихотворениях, непревзойденны, потому что написаны влюбленным сердцем.

1. История деградации героя.

2. Жизнь доктора Старцева.

3. Превращение в Ионыча.

Власть жизненного футляра очерчена здесь художником сильно, сжато и красиво.

А. С. Глинка

Рассказ А. П. Чехов “Ионыч” – это история деградации личности. Автор описывает болезнь общества на примере молодого доктора Старцева. Прослеживая влияние среды на человека, писатель показывает постепенное превращение доктора Старцева в Ионыча – молодого врача, подающего надежды, в обывателя. “Чехов сумел без потерь сгустить грандиозный объем всей человеческой жизни, во всей ее трагикомической полноте на восемнадцати страницах текста”, – пишут П. Вайль и А. Генис, называя это произведение микророманом. Мастерство и виртуозность автора, неторопливо ведущего повествование, позволили придать рассказу романную форму. По мнению этих критиков, “Ионыч” – ненаписанный роман о неслучившейся жизни героя.

Автор показывает нам, как влияет окружение, общество, на внутренний мир героя. В начале рассказа мы видим Дмитрия Ионыча Старцева, когда он только что назначен земским врачом.

Для приезжих жизнь в губернском городе С. скучна и однообразна, для местных жителей же она кажется очень насыщенной: “есть библиотека, театр, клуб, бывают балы, что, наконец, есть умные, интересные, приятные семьи, с которыми можно завести знакомства”. Одной из самых “образованных и талантливых” считается семья Туркиных: глава семьи Иван Петрович знает толк в шутках, его жена Вера Иосифовна пишет повести, а дочь Екатерина Ивановна играет на рояле. Само собой, Старцеву советуют непременно побывать в этой гостеприимной радушной идиллической обстановке. На самом деле это – типичная обывательская семья.

Первый визит не разочаровывает доктора, напротив, милая домашняя обстановка, чтение вслух романов о том, чего никогда не может быть, оркестровая музыка, беззаботное времяпровождение – все это приятно гостю. Все в гостях ему было в новинку, игра Екатерины Ивановны нравилась ему, театральная реплика лакея Павы “умри, несчастная!” вызывала смех.

Отдавшись работе, доктор год не был в этой семье, пока его не пригласили с просьбой облегчить мигрени Веры Иосифовны. Визиты его стали чаще – Старцев влюбился в дочь хозяина. Он жаждет объяснения, но Котик то суха и холодна, то вручает ему записку, назначая свидание на кладбище. Обман ничему не учит доктора – он едет делать Котику предложение, но оказывается некстати: Екатерину Ивановну причесывает парикмахер, она едет в клуб. В рассеянном и ошеломленном состоянии Старцев думает о приданном – уже проявляется в нем такая черта характера как расчетливость. В романтическом порыве он готов изменить свою жизнь, а Котик смеется над ним. В ответ на предложение руки и сердца он получает отказ: “Больше всего в жизни я люблю искусство, я безумно люблю, обожаю музыку, ей я посвятила всю свою жизнь. Я хочу быть артисткой, я хочу славы, успехов, свободы, а вы хотите, чтобы я продолжала жить в этом городе, продолжала эту пустую, бесполезную жизнь, которая стала для меня невыносима”. Замужество Екатерина Ивановна воспринимает как ограничивающие свободу условности. Она движется к блестящей цели, а не стремится замуж.

Уязвленное самолюбие и стыд – вот с чем выходит из клуба Старцев. Автор метко замечает, что все произошедшее похоже на маленькую любительскую пьесу с глупеньким концом. Вскоре доктор снова зажил по-прежнему.

У него была большая практика в городе – результат четырех лет работы, полнота от нежелания ходить пешком и раздражение на обывателей. Он ни с кем не разговаривал и не сходился близко, уклонялся от всех развлечений, кроме игры в винт, и завел счет в банке. Это все, что интересует Старцева, и эти изменения необратимы – среда засасывает когда-то перспективного талантливого доктора все глубже. Теперь все наоборот: визит к Туркиным вызывает у него другие мысли – он радуется тому, что не женился на Котике, его раздражает очередное произведение хозяйки, повторяющиеся шутки хозяина. Екатерина Ивановна говорит о том, что из нее пианистка – как из мамы писательница. Она идеализирует доктора. Старцев же думает только о деньгах. Любимая профессия уже давно превратилась для него лишь в источник дохода. Уезжает он с мыслью: “Если самые талантливые люди во всем городе так бездарны, то каков же должен быть город.”. Он уезжает и больше никогда не бывает у Туркиных. Отныне Туркины для него – “те, что дочка играет на фортепьянах”. По прошествии еще нескольких лет это уже не Дмитрий Старцев, а Ионыч, “не человек, а языческий бог”, жадный, раздражительный, апатичный, одинокий эгоист, живущий ради наживы. Пошлая обывательская среда сделала свое дело. Ионыча волнует только сытость и богатство, а вовсе не люди, которым нужен врач. Теперь пациенты больше раздражают его, а прежнее раздражение на обывателей забывается, потому что он сам стал таким. Его достижения за эти годы – тройка с бубенчиками, несколько домов и счет в банке. Старцев деградировал и ведет бездеятельную пустую жизнь. Его могла изменить к лучшему и дело жизни, и любовь, но он осознанно поддался влиянию окружающей среды, как и Екатерина Ивановна, которая, вернувшись в дом родителей, постепенно становится копией матери.

- Гениальный русский писатель А. П. Чехов, творивший на грани веков, создал множество замечательных произведений, повествующих о жизни российского общества в этот переходный период. В рассказах этого писателя нашли свое отражение...

- Начавшаяся в 1904 году война с Японией настолько взволновала Антона Павловича, что он долгое время не мог писать ни строчки. Часами просиживал Чехов над газетами и картами, изучая ход военных...

- ТРИГОРИН – центральный персонаж комедии А. П. Чехова “Чайка” (1896). Линия Т. в комедии как бы нарочито снижена, прозаизирована. Его личность лишена всякого ореола “знаменитого писателя, любимца публики”. Т. ходит...

- Многие русские писатели, души которых задыхались в безвоздушном пространстве мещанства и пошлости, ощущали в себе призвание обратить свои художественные дарования против этой гнетущей, засасывающей трясины. Чехова особенно остро волновала эта...

- В своих произведениях Чехов опускал такие важные сведения, как родословная, биография героев. Основным средством характеристики был портрет, хотя он тоже не соответствовал привычному представлению. Это было не описание цвета волос,...

- Тему пошлости и бессмысленности жизни обывателя можно назвать одной из ведущих в творчестве Антона Павловича Чехова, замечательного русского писателя конца XIX века. Чехов разоблачает тупого, сонного российского обывателя, показывает его...

- Антон Павлович Чехов – известный русский писатель, мастер короткого рассказа. Прекрасный, благородный человек, он мечтал о том, чтобы люди были красивы, счастливы и свободны. Он говорил: “В человеке все должно...

- Годы молодости, которые Некрасов когда-то назвал “праздником жизни”, сравнительно редко привлекают внимание Чехова-художника, во всяком случае реже, чем, например, русских писателей первой половины XIX века. “Теперь нельзя брать героя моложе...

- Как стилист Чехов недосягаем. В. Трофимов Краткость – сестра таланта. А. Чехов Антон Павлович Чехов всю жизнь тяготел к театру. Пьесы для любительских спектаклей были его первыми юношескими произведениями. Рассказы...

- Антон Павлович Чехов по праву считается мастером рассказа. Ему присущ удивительный талант в небольшом по объему произведении в легкой, юмористической форме затронуть и раскрыть большие и сложные социальные проблемы: обличение...

- В 90-е годы XIX века Антоном Павловичем Чеховым был написан один из самых значительных рассказов – “Палата №6” – произведение, относящееся к позднему творчеству писателя. В нем уже нет иронии...

- Для всей русской литературы характерно обращение к нравственным проблемам. В центре ее внимания всегда находились вечные проблемы: добра и зла, поисков смысла жизни, влияния окружающей среды на личность человека и...

- Когда читаешь поздние рассказы А. П. Чехова, невольно обращаешь внимание на то, что они пронизаны какой-то грустью, о в них живет мечта о недостижимой гармонии, резко контрастирующей с убогой и...

- Общеизвестно, что нравственный идеал Чехова – это гармонически развитый человек. Но даже среди любимых его героев нет такого, про кого можно было бы сказать, что у него “все прекрасно –...

- В пьесе Чехов обобщает тему гибели дворянских гнезд, раскрывает обреченность дворянства и приход ему на смену новых общественных сил. Россия прошлого, Россия вишневых садов с их элегической красотой представлена образами...

- Идейно художественный мир русского и мирового классика Антона Павловича Чехова. Глубинный и необъятный за своей масштабностью, за мастерским трансформированием традиционной народной, в основе своей будничной тематики в новаторское самобытное осмысление...

- Какие же основные свойства характеризуют реализм Чехова? Прежде всего реализм их стиля. В рассказе А. П. Чехова мы находим и простоту, безыскусственность пушкинского реализма, и беспощадность гоголевского обнажения жизненной пошлости,...

- В многочисленных рассказах этого времени Чехов обращается к исследованию души современного человека, испытывающего влияние разнообразных социальных, научных и философских идей: пессимизма (“Огни”, 1888), социального дарвинизма (“Дуэль”, 1891), радикального народничества (“Рассказ...

- Мне довелось познакомиться с произведениями Антона Павловича Чехова. Это великий мастер и художник слова. Он способен передать в маленьком рассказе всю жизнь человека, придерживаясь своих правил и афоризмов: “Писать талантливо,...

- Лопахин, правда, купец, но порядочный Человек во всех смыслах. А. Чехов. Из писем Пьеса “Вишневый сад” была написана Чеховым в 1903 году, когда в России назревали большие общественные перемены. Дворянство...