В современном стрелковом оружии общий принцип дейст- вия механизмов можно описать следующим образом: освобождение фиксатора и отделение затвора от ствола; дальнейшее движение затвора назад при одновремен- ном изъятии гильзы из патронника и выброс ее из оружия (при этом затор отводится до конечного положении и наводит ударный механизм); движение затвора вперед под действием возвратной пружины с одновременным захватом следующего патрона и подачей его в патронник: запирание ствола затвором и захват патрона выбрасы- вателем гильз; освобождение ударного механизма с помощью спус- кового устройства (при этом боек ударяет по капсюлю и воспла меняет горючее вещество); выстрел.

Представленный здесь в упрощенном виде принцип дейст-вия характерен для всех видов стрелкового оружия. Но все же имеются существенные различия в способах запирания, рабо- те отдельных механизмов и принципах действия автоматики. По степени автоматизации стрелковое оружие подразделяют на автоматическое и неавтоматическое оружие. Используя неавтоматическое оружие, стрелок должен выполнять опи- санные выше операции вручную. В автоматическом оружии для этого используется энергия пороховых газов, высвобождаемая при выстреле.

Все автоматическое оружие по способу использование энергии пороховых газов подразделяют на две группы: оружие, в котором автоматическое действие достигает- ся путем использования энергии отдачи, возникающей при выстреле; оружие, в котором автоматика приводится в действие давлением пороховых газов.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ, ПРИВОДИМОЕ В ДЕЙСТВИЕ ЭНЕРГИЕЙ ОТДАЧИ

К этой группе относится как оружие, где энергия отдачи воздействует непосредственно на затвор, при вода тем самым в действие автоматику, так и оружие, где механизмы автома- тики связаны с подвижным стволом.

ОРУЖИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТДАЧИ ЗАТВОРА

В таком оружии ствол жестко соединен с корпусом. При этом различают оружие со свободным затвором и ору-жие с полусвободным (заторможенным) затвором. В оружии со свободном затвором последний при стрель-бе не связан со стволом, а только прижимается к нему с по-мощью возвратной пружины. Для того чтобы эта система с очень простой автоматикой функционировала безотказно, необходим достаточно массивный затвор и патрон с короткой гильзой, а давление пороховых газов при использовании та-кого патрона должно быть относительно небольшим, чтобы появилась возможность применения более коротких затвор ных систем.

Как только при выстреле в стволе поднимается давление газа, начинается откат затвора вместе с гильзой. За то вре-мя, которое пуля проходит по стволу, затвор сдвигается все- го на 1-2 мм со скоростью от 4 до 6 м/с. Этого начально-го импульса достаточно, чтобы отвестизатвор в крайнее заднее положение даже после того, как пуля покинула ствол. При этом сжимается возвратная пружина, которая снова возвращает затвор в переднее положение. В это время из магазина в патронник поступает следующий патрон, кото-рый воспламеняется при взаимодействии со спусковой си- стемой.

Оружие с полусвободным (заторможенным) затвором дей-ствует по такому же принципу, но затвор в нем имеет меньшую массу и связан с корпусом подвижным элементом, который уменьшает его скорость. Полусвободные затворы иногда при-меняются в случаях, когда темп стрельбы данного оружия по техническим требованиям не должен быть высоким.

В оружии с обеими типами затворов не рекомендуется ис-пользование винтовочных патронов, так как в этом случае из- за повышенного давления пороговых газов скорость затвора становится слишком большой.

ОРУЖИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТДАЧИ СТВОЛА

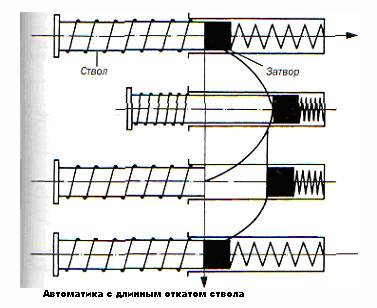

К конструкциям с подвижным стволом относится оружие с длинным ходом и оружие с коротким ходом ствола.

В оружии с длинным ходом ствол и затвор перед выстрелом связаны друг с другом и находятся в переднем положении под действием возвратной пружины. После выстрела ствол и за-твор, сначала под давлением пороховых газов, а затем под воздействием силы инерции, скользят назад и при этом сжи- мают возвратную пружину. После удара о заднюю стенку не- значительного скольжения вперед затвор, удерживаемый спу сковым механизмом, закрепляется в заднем положении. Ствол же под действием возвратной пружины возвращается в перед- нее положение, при этом гильза с помощью выбрасывателя из- влекается из патронника и выбрасывается из оружия. Затвор двигается вперед, подает в патронник следующий патрон и за- пирает ствол. Орудие готово к следующему выстрелу.

Для систем с длинным ходом ствола характерна низкая скорость стрельбы. Причинами этого являются относительно большая масса подвижных частей и поочередное движение вперед ствола и затвора. Движение тяжелых частей, а также удары при их фиксации в переднем и заднем положении вызывают значительные колебания оружия, что отрицательно ска- зывается на плотности стрельбы, поэтому такие конструкции используются достаточно редко.

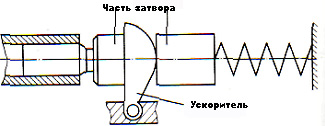

В оружии с коротким ходом ствола затвор отпирается уже после непродолжительного движения ствола. Для того чтобы в достаточной мере ускорить движение затвора после отпи-рания ствола, в механизм встраивают так называемые ускорители.

Автоматика в таком оружии работает чрезвычайно надеж- но и обеспечивает высокую скорость стрельбы при незначи-тельной отдаче. По этой причине такая конструкция широко ис- пользуется в станковых и крупнокалиберных пулеметах.

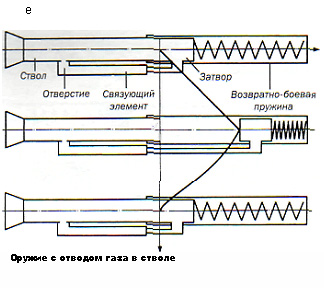

ОРУЖИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭНЕРГИИ ПОРОХОВЫХ ГАЗОВ, ОТВОДИМЫХ ЧЕРЕЗ ОТВЕРСТИЕ В СТЕНКЕ СТВОЛА

Стрелковое оружие этой системы имеет просверленное в стенке ствола отверстие (газовое отверстие). Когда пуля в стволе проходит газовое отверстие, через него часть поро-ховых газов попадает в газовую камору и давит на торцевую поверхность газового поршня, который отходит назад и воздей- ствует на направляющий механизм затвора.

После непродолжительного свободного движения направ- ляющего механизма на З-6 мм, он отпирает затвор и отводит его в заднее положение. При этом выбрасывается стреляная гильза и сжимается возвратная пружина. Из крайнего задне- го положения затвор под действием возвратной пружины на-чинает движение вперед, захватывает следующий патрон, по дает его в патронник и запирает ствол. Механизмы подобно-го типа могут иметь следующие конструктивные различия:

- система с фиксированным соединением между газо- вым поршнем и направляющим механизмом затвора (дли иным поршневым ходом);

- система со свободным соединением (коротким поршне-вым ходом):

Система без газового поршня.

Наиболее широко распространены системы с длинным пор шневым ходом. По этому принципу действует часть автоматов и автоматических винтовок, а также почти все современные пу- леметы.

Если необходимо зарядить оружие обоймой, тогда ис-пользуют свободную связь между направляющим механиз- мом затвора и газовым поршнем. В устройствах с коротким поршневым ходом газовый поршень с помощью толкателя пе-реносит кинетическую энергию на направляющий механизм, а затем под влиянием пружины толкателя возвращаетсяв исходное положение. При этом газовый поршень движется толь- ко в пределах небольшого отрезка.

В устройстве без газового поршня пороховые газы через тонкое газовое отверстие воздействуют непосредственно на основание затвора, который при этом движется назад и при водит в действие механизм автоматики. Оружие этого типа характеризуется простотой конструкции и возможностью регу- лировать давление газа,воздействующего на подвижные ча- сти. По этому принципу сконструировано очень много видов стрелкового оружия.

2. СПОСОБЫ ЗАПИРАНИЯ

Под запиранием ствола понимают процесс соединения и затвора перед выстрелом. В целом к механизму за- пирания относятся ствол, затвор и корпус. Во время выстрела эти деталиподвергаются большим динамическим нагрузкам и воздействию высоких температур.

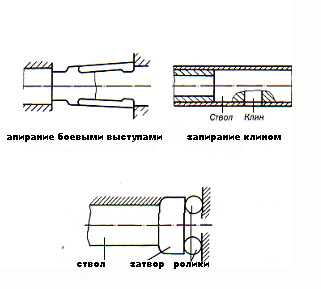

В стрелковом оружии используют следующие способы за пирания,зависящие от соответствующей конструкции:

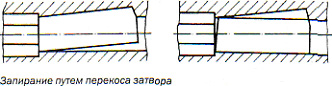

- перекосом затвора,

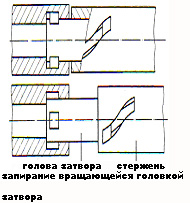

- вращающимся затвором,

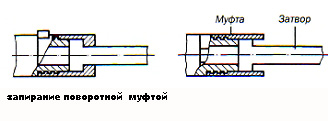

- вращающейся головкой затвора или муфтой,

- боевыми выступами,

- с помощью клина (шпонки),

- роликовом затвором.

Наименьшая группа запирающих частей задействована при использовании вращающегося затвора, вращающейся головки или муфты затвора. Конструктивно запирание вра-щением затвора или головки затвора является наиболее при емлемым. Поэтому этот метод запирания используется во мно-гих видах оружия.

Также при использовании предохранительных клапанов промежутки времени между запираниями достаточно вели- ки. Но поскольку затвор с предохранительными клапанами имеет относительно простую конструкцию, современное ору жие нередко оснащено этим типом затвора.

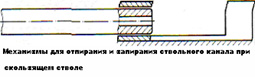

УСТРОЙСТВА ДЛЯ ЗАПИРАНИЯ И ОТПИРАНИЯ ЗАТВОРА

С помощью этих устройств затвор и ствол соединяются перед выстрелом и снова разъединяются после него. Запира- ние и отпирание затвора осуществляется в очень короткие промежутки времени, при высокой скорости движения час-тей затвора и под давлением пороховых газов, поэтому тре ние между отдельными подвижными частями достаточно ве- лико. Для уменьшения их износа применяют особые техниче- ские меры.

Устройства для запирания и отпирания затвора являются специальной группой механизмов автоматического оружия. В книге мы подробно рассматриваем лишь наиболее распро- страненные конструкции, в которых для запирания и отпира-ния ствольного отверстия используется скользящее движе- ние затвора в направлении основной оси.

В зависимости от вида отпирании (запирания)эти устрой-ства подразделяются на:

- устройства с самооткрывающимся затвором;

- устройства с частично вынужденным отпиранием;

- устройства с вынужденным отпиранием.

К устройствам с самооткрывающимся затвором относятся конструкции, в которых пороховые газы воздействуют на ос-нование гильзы и затвор и автоматика которых работает по принципу заторможенного затвора. В таких системах осуществ- ляется торможение отпирания и запирания в период макси- мального давления пороховых газов.

Таким образом, кинетическая энергия затвора уменьша- ется при его движении в заднее положение Выход гильзы из патронника замедляется в период максимального давления по роховых газов. Тем самым предотвращается разрыв гильзы. Самоотпирающиеся затворы способствуют созданию простых конструкций оружия и позволяют использовать мощные патро- ны, для которых непригоден свободный затвор.

В случае частично вынужденного запирания давление по- роховых газов также переносится на затвор, но отпирание за-твора во время максимального давления паролевых газов ог раничено движением автоматических частей. Тем самым за-медляется движение затвора по отношению к стволу, а также уменьшается скорость извлечения гильзы. По причине слож-ности конструкции такие системы отпирания практически не ис- пользуются.

В современном автоматическом стрелковом оружии ча-ще всего используются системы вынужденного отпирания. От-пирание затвора осуществляется здесь за счет использования кинетической энергии подвижных частей автоматики. Разли-чают системы с ранним и поздним отпиранием затвора. Раннее отпирание завершается на том этапе, когда дав- ление газа в стволе еще относительно высоко. Оно воздейст- вует на затвор через гильзу и используется для функциониро-вания автоматики. При раннем отпирании значительная часть кинетической энергии переносится непосредственно на за-твор. При этом уменьшается сила, воздействующая на звенья механизмов. В этом отношении раннее отпирание является более приемлемым конструктивным вариантом. Кроме то- го, достигается высокая скорострельность, обусловленная более высокой скоростью движения отдельных частей авто матики. С другой стороны, высокая скорость экстракции гильз в этих системах делает невозможным использование более мощных патронов и предполагает целый ряд специальных технических мер, позволяющих уменьшить силу, с которой выбрасываются гильзы. Кроме того, при раннем отпирании следует учитывать возможность разрыва гильз. Такие недо- статки существенно сокращают диапазон применения конст рукции этого типа. Но, несмотря на это, она используется в особенности в скорострельном оружии, где с более сложной конструкцией соглашаются в интересах высокого темпа стрельбы.

Позднее отпирание происходит при относительно низком давлении газа в стволе, которое практически не имеет значе-нии для функционирования автоматики, а кинетическая энер гияпереносится на затвор либо через газовый поршень, либо через ускоряющее устройство (система с коротким откатом ствола).В целом при этом возникают большие усилия в звень- ях механизма, что оказывает отрицательное воздействие, как на долговечность частей, так и на плотность стрельбы.

К устройствам с вынужденным отпиранием относятся: устройства с запиранием клином; устройства с запиранием перекосом затвора; устройства с запиранием боевыми упорами или ры чагом; устройства с вращающимся стержнем рукоятки; устройства с вращающимся затвором или стволом;

устройства с вращающейся головкой затвора или муфтой.

При запирании клином, с помощью наклонных положе- ний затвора или ствола, рычага или вращающегося стержня рукоятки необходим (в зависимости от конструкции) боль- шой промежуток времени между запираниями. Следствием этого может быть пластическая деформация частей или раз- рыв гильзы при выстреле. Поэтому такие устройства запира ния, несмотря на простои их конструкции, используются все реже. При запирании наклонным положением ствола неиз-бежно воздействие большой силы трения, которая приводит к повышенном износу и торможению движения скользящих частей. Для смягчения ударов, возникающих в деталях ме- ханизма, и уменьшении их износа в некоторых типах оружия используют специальные амортизаторы (пружины или пласт массовые прокладки).

Наверное, самым приемлемым в настоящее время устрой- ством вынужденного запирания является вращающийся за-твор, используемый в стрелковом оружии Калашникова. Уст- ройства такого типа, очень простые по конструкции и облада- ющие высокой надежностью, делают возможным запирание через непродолжительные промежутки времени и, прежде всего, подходят для использования в газо-зарядном оружии. Авто- матическое стрелковое оружие с коротким откатом ствола преимущественно оснащают затворами с вращающейся го- ловкой или муфтой.

3. ЗАТВОРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

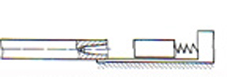

Среди множества, типов затворных механизмов, в зави- симости от вида движения затвора, можно выделить сле- дующие: механизмы со скользящим (цилиндрическим) за- твором;

механизмы с вращающимся затвором; механизмы со скользящим стволом.

МЕХАНИЗМЫ СО СКОЛЬЗЯЩИМ ЗАТВОРОМ

Чаще всего стрелковое оружие оснащено именно такими механизмами. Отпирание и запирание ствольного начала про- исходит при возвратно- поступательном движении затвора вдоль оси ствола. Движение затвора зачастую используется для приведения в движение всех основных механизмов и ус- тройств оружия. По этой причине затвор часто называют дви- жущей частью оружейной автоматики.

Механизмы для запирания и отпирания ствольного канала скользящим (цилиндрическим) затвором

Чтобы обеспечить равномерную работу всех механизмов «устройств оружия, движение затвора при запирании и отпи- рании ствольного канала должно быть как можно равномернее, без значительных ускорений. При заряжании скользя- щий затвор проходит относительно длинный обратный путь в краткий промежуток времени. Но если масса затвора и его ускорение сравнительно велики, то на части затвора воздей- ствуют слишком большие динамические на грузки (удары). По- этому затвор должен быть как можно легче, а расстояние, про-ходимое им при отпирании и запирании ствольного канала, как можно короче. Чем короче расстояние, тем равномернее раб отает автоматика оружия.

При движении затвора на его поверхности неизбежно в большей или меньшей степени действует сила трения, поэто- му соприкасающиеся поверхности должны быть выполнены та- ким образом, чтобы сила трения оставалась небольшой и не увеличивалась из-за пыли и смазки, а затвор при движении пол учал кинетическую энергию, значительно превышающую си-лу трения.

Еще одним очень существенным компонентом является фактор времени. Для запирания или отпирания затвором ствольного канала нужна большая часть времени, предназначенного для автоматического цикла выстрела. Поэтому движе-ние затвора должно быть точно согласовано с требуемым тем- пом стрельбы.

МЕХАНИЗМЫ С КАЧАЮЩИМСЯ ЗАТВОРОМ

В этом устройстве ствольный канал запирается и отпирается с помощью затвора, качающегося вокруг оси, перпенди-кулярной ствольному каналу. Затвор этого типа имеет очень ко- роткий ход и незначительное ускорение при более равномерном движении, но его кинетической энергии недостаточно, чтобы обеспечить работу других механизмов и устройств автоматики. Для этого нужны дополнительные движущие элемен- ты, например подвижный ствол, что, приводит к усложнению конструкции. По этой причине автоматическое оружие немалого калибра редко оснащают затвором такого типа.

МЕХАНИЗМЫ СО СКОЛЬЗЯЩИМ СТВОЛОМ

Если в оружии в качестве основного движущего элемента используется ствол, тогда можно вообще отказаться от за- твора, что существенно уменьшает размеры оружия. Тем не менее, при движении ствола, из-за его большой массы, при стрельбе возникают сильные толчки, которые отрицатель- но влияют на плотность стрельбы. Эти недостатки значитель- но ограничили использование механизмов такого типа.

В со- временном стрелковом оружии широко применяются комби-нированные механизмы, где скользящий ствол используется совместно с подвижным затвором.

В целом конструкции затворных механизмов выбираются в зависимости от принципа действия данного оружия. В газоз арядных устройствах энергии пороховых газов воздействует через газовый поршень непосредственно на направляющий механизм затвора, таким образом, на него переносится часть полученной кинетической энергии. В устройствах с использо-ванием энергии отдачи пороховые газы через гильзу патрона воздействуют непосредственно на затвор. В автоматическом оружии со скользящим стволом работа механизмов, осуще- ствляется с помощью его кинетической энергии, полученной при отдаче.

Воллерт Г., Лидшун Р., Копенхаген В.

Снижающийся ствол

На поверхности ствола имеются вырезы, в которые входят выступы внутренней поверхности кожуха-затвора. Таким образом обеспечивается жесткое сцепление затвора со стволом (схема 1). Во время выстрела затвор, отбрасываемый назад силой отдачи, увлекает за собой и ствол. Двигаясь назад, ствол одновременно оседает вниз, так как с помощью серьги, имеющей вращательное движение, он связан с неподвижным корпусом. После снижения ствола его вырезы расцепляются с выступами затвора. Ствол останавливается, а затвор продолжает движение назад под воздействием инерции и остаточного давления пороховых газов на дно гильзы. Устройства, обеспечивающие снижение ствола при его коротком ходе, могут быть различными. Так, ствол может соединяться с корпусом не одной, а двумя серьгами или вместо серьги иметь прилив с наклонным пазом, взаимодействующим со специальным упором на корпусе. На схеме 2 отход ствола и его снижение обеспечиваются направлением пазов на неподвижном корпусе, в которые входят специальные выступы ствола.

Вращающийся ствол

Ствол на своей наружной поверхности имеет два выступа, один из которых скользит внутри наклонного паза корпуса, а другой - внутри поперечного паза в затворе. Во время выстрела выступ, находящийся в поперечном пазу, обеспечивает надежное сцепление, поэтому вслед за затвором отдача увлекает за собой и ствол. Движение ствола назад сопровождается его вращением вокруг продольной оси, так как другой выступ ствола, взаимодействуя с неподвижным корпусом, скользит по наклонному пазу. После поворота ствола на определенный угол запирающий выступ выходит из поперечного паза затвора и таким образом освобождает его.

Запирание с помощью отдельной детали - качающейся личинки или прямолинейно скользящего клина

Действие запирающих устройств, работающих по этому принципу, основано на том, что сцепление затвора и ствола осуществляется с помощью специальной детали, которая после короткого отхода назад подвижных частей в результате взаимодействия с неподвижным корпусом изменяет свое положение и таким образом освобождает затвор.

Запирание с помощью системы рычагов

Затвор, находясь в крайнем переднем положении, подпирается сзади рычагами, соединенными со ствольной коробкой (представляющей одно целое со стволом) и занимающими положение мертвой точки. Во время выстрела назад отходят затвор вместе с запирающими рычагами и ствол со ствольной коробкой. При этом рычаги наталкиваются на неподвижный корпус оружия, меняют свое положение и выходят из положения мертвой точки - происходит освобождение затвора и дальнейший его отход.

Запирание перекосом затвора

Затвор, находясь в крайнем переднем положении, смещается затворной рамой (стеблем затвора) вверх (вниз или в сторону). В результате его боевая грань входит в жесткий контакт с боевым упором ствольной коробки, запирая канал ствола (1).

В момент выстрела пороховые газы, отводимые из канала ствола, воздействуют на газовый поршень затворной рамы (поршень и толкатель стебля затвора), что приводит к выводу затвора из зацепления с боевым упором ствольной коробки и отпиранию канала ствола (2).

Запирание поворотом затвора

Запирание канала ствола осуществляется за счет сцепления боевых упоров затвора (1) при его повороте в крайнем переднем положении с вырезами ствольной коробки. Отпирание и запирание осуществляется затворной рамой (2) аналогично схеме запирания перекосом затвора.

В пистолетах применяются все приведенные принципы работы автоматики и способы запирания канала ствола. В автоматах, автоматических винтовках и пулеметах наибольшее применение получили схемы, использующие для работы автоматики энергию отводимых из канала ствола пороховых газов, энергию отдачи полусвободного затвора, а также энергию отдачи при коротком ходе ствола. Запирание канала ствола осуществляется преимущественно поворотом затвора и сцеплением его боевых упоров с упорами ствольной коробки, перекосом затвора с упором его боевой грани в боевой упор ствольной коробки или с помощью специальных запорных вкладышей (подвижных боевых упоров) затвора. Автоматика большинства пистолетов-пулеметов работает за счет использования энергии отдачи свободного затвора (в некоторых системах используется схема с полусвободным затвором).

Затвор, часть огнестрельного оружия

Часть огнестрельного оружия, заряжаемого с казны, служащая для закрывания канала с целью образования его дна.

ЗАМКИ и ЗАТВОРЫ ОРУЖИЯ [Объяснение см. в тексте.]

А) Затворы артиллерийских орудий относятся по существу к двум категориями 1) клиновые затворы и 2) поршневые затворы. 1) Клиновые затворы (табл., черт. 3, 4 и 5). На чертежах 3 и 5 казенная часть орудия разрезана горизонтальною плоскостью, а чертеж 4 изображает разрез казенной части и затвора вертикальною плоскостью. В казенной части орудия сделано поперечное клиновое отверстие а b с d, передняя плоская сторона которого ab перпендикулярна к оси орудия, а задняя полуцилиндрическая поверхность имеет производящую, наклонную к оси орудия. Верхняя и нижняя плоские стенки клинового отверстия снабжены выступами ff (чер. 4), параллельными производящей цилиндрической части клинового отверстия. Стальной клин м имеет цилиндропризматическую форму, соответствующую виду клинового отверстия в орудии; в передней плоской грани клина, образующей дно канала, вставлена стальная плитка k. Верхняя и нижняя грани клина соединяются с заднею полуцилиндрическою поверхностью уступами ff (чер. 4), параллельными производящей последней и скользящими, при движении клина, по боковым граням соответствующих выступов клинового отверстия. Выступами направляется движение клина так, что задняя поверхность его всегда прилегает к задней стенке клинового отверстия и, следовательно, передняя плоская грань клина, при выдвигании его, удаляется от передней грани аb клинового отверстия i . В правой части клина сделано цилиндрическое зарядное отверстие и r q s, которое при выдвинутом клине совмещается с каналом NN орудия и позволяет вложить через клин снаряд и заряд. Для совпадения оси зарядного отверстия с осью канала служит задержка l (чер. 4), ввинченная наклонно в верхнюю стенку орудия и входящая нижним концом в паз vv (чер. 3), расположенный на верхней грани клина; задержка при выдвигании клина упирается в правый конец паза vv и ограничивает дальнейшее выдвигание клина.

Изобретение относится к конструкциям скользящих затворов огнестрельного оружия. Затвор огнестрельного оружия, имеющего затворную раму с фигурным пазом, ствольную коробку с пазами и боевыми упорами, состоит из цилиндрического хвостовика, головки с опорной поверхностью, боевых и ведущего выступов. Затвор снабжен поворотной муфтой, представляющей собой разрезанное кольцо, на наружной поверхности которого выполнены боевые и ведущий выступы, и установленное между опорной поверхностью головки и выполненным на цилиндрической поверхности хвостовика дополнительным выступом. Головка затвора выполнена за одно целое с хвостовиком. Вследствие этого исключается технологическая и эксплуатационная несоосность головки затвора и хвостовика затвора, и тем самым повышается конструктивная прочность затвора. 4 ил.

Изобретение относится к конструкциям скользящих затворов огнестрельного оружия.

Известен запирающий механизм автомата Калашникова АКМ (см. "Наставление по стрелковому делу", М., Военное издательство, 1973 г., стр.131), в котором запирание затвора осуществляется с поворотом и захождением боевых выступов затвора за боевые упоры ствольной коробки.

Данный тип затвора нашел широкое применение в огнестрельном оружии, использующем патроны с металлической гильзой и остроконечной пулей, выступающей за пределы гильзы.

Недостатком известного затвора является то, что возможен прорыв пороховых газов из-за слишком широкого выреза на казенной части ствола под выбрасыватель, закрепленный в передней части затвора, особенно в случае использования патронов с бумажной или пластмассовой гильзой. Ширина выреза на казенной части ствола определяется величиной дуги разворота выбрасывателя.

Наиболее близким к предлагаемому изобретению решением является затвор огнестрельного оружия, имеющего затворную раму с фигурным пазом, ствольную коробку с пазами и боевыми упорами, состоящий из цилиндрического хвостика, головки с опорной поверхностью, боевых и ведущего выступов (см. свидетельство на полезную модель RU 7190 UI, опубл. 16.07.1998).

Подвижная головка в прототипе совершает только возвратно-поступательное движение, поэтому нет необходимости выполнять широкий вырез под выбрасыватель в казенной части ствола, из-за которого могло произойти разрушение гильзы. Однако в затворе известной конструкции имеются следующие недостатки: предрасположенность к поломкам ввиду того, что затвор выполнен составным из двух деталей, имеется несоосность отверстий под ударник в затворе и головке затвора.

Кроме этого, во время эксплуатации по мере износа посадочных мест несоосность увеличивается. Несоосность отверстий ударника приводит к его поломке.

Задачей заявленного изобретения является создание такой конструкции затвора, которая, обеспечивая только возвратно-поступательное движение выбрасывателя, могла использоваться в оружии малого калибра и не была предрасположена к поломкам.

Для решения поставленной задачи затвор огнестрельного оружия, имеющего затворную раму с фигурным пазом, ствольную коробку с пазами и боевыми упорами, состоящий из цилиндрического хвостовика, головки с опорной поверхностью, боевых и ведущего выступов, согласно изобретению снабжен поворотной муфтой, представляющей собой разрезанное кольцо, установленное между опорной поверхностью головки, и выполненным на цилиндрической поверхности хвостовика дополнительным выступом, боевые и ведущие выступы затвора размещены на наружной поверхности разрезного кольца, при этом головка затвора выполнена за одно целое с хвостовиком.

Сущность заявляемого изобретения поясняется чертежами, где изображены: на фиг. 1 - затвор в положении отпирания; на фиг.2 - Затвор в положении запирания; на фиг.3 - сечения А-А на фиг.1; на фиг.4 - сечение Б-Б на фиг.2.

Затвор 1 огнестрельного оружия состоит из цилиндрического хвостовика 2 и головки 3 с опорной поверхностью 4. На цилиндрической поверхности хвостовика 2 выполнен дополнительный выступ 5. Между выступом 5 и опорной поверхностью 4 установлена поворотная муфта 6, представляющая собой разрезанное кольцо, на наружной поверхности которого выполнены два боевых выступа 7 и ведущий выступ 8. В передней части затвора 1 установлен выбрасыватель 9. Затвор 1 хвостовиком 2 установлен в цилиндрическое гнездо 10 затворной рамы 11, а ведущим выступом 8 поворотной муфты 6 в фигурный паз 12 затворной рамы 11. Затворная рама 11 установлена в ствольной коробке 13 с возможностью продольного возвратно-поступательного перемещения. Вдоль ствольной коробки 13 выполнены пазы 14 для движения по ним головки затвора 3 и поворотной муфты 6. На внутренней поверхности ствольной коробки 13 выполнены боевые упоры 15, в ствольной коробке 13 установлен ствол 16 с вырезом 17 для выбрасывателя 9.

Перед выстрелом поворотная муфта 6 боевыми выступами 7 упирается на боевые упоры 15 ствольной коробки 13. При выстреле пороховые газы воздействуют на дно гильзы, гильза давит на головку 3 затвора 1. Головка 3 опорной поверхностью 4 давит на поворотную муфту 6, а поворотная муфта 6 - на боевые упоры 15 ствольной коробки 13. Затвор заперт.

После выстрела затворная рама 11 перемещается назад, своим фигурным пазом 12 воздействует на ведущий выступ 8 поворотной муфты 6 и поворачивает ее. Боевые выступы 7 поворотной муфты 6 выходят из-за боевых упоров 15 ствольной коробки 13, совмещаются с пазами 14 ствольной коробки 13 и перемещаются по ним. Поворотная муфта 6 давит на выступ 5 хвостовика 2 затвора 1 и перемещает затвор 1 в заднее положение.

При движении вперед затворная рама 11 воздействует на ведущий выступ 8 поворотной муфты 6, поворотная муфта 6 давит на опорную поверхность 4 головки 3 затвора 1 и совместно с затвором 1 перемещаются вперед. При приходе затвора 1 с поворотной муфтой 6 в переднее положение боковые стенки фигурного выреза 12 затворной рамы 11 воздействуют на ведущий выступ 8 поворотной муфты 6 и разворачивают поворотную муфту 6. Боевые выступы 7 поворотной муфты 6 заходят за боевые упоры 15 ствольной коробки 13. Затвор заперт.

Достоинством предложенного затвора является то, что затвор выполнен не составным, а цельным, благодаря поворотной муфте, размещенной между опорной поверхностью головки затвора и выступом на хвостовике затвора. Вследствие этого исключается технологическая и эксплуатационная несоосность головки затвора и хвостовика затвора и тем самым повышается конструктивная прочность затвора.

Затвор огнестрельного оружия, имеющего затворную раму с фигурным пазом, ствольную коробку с пазами и боевыми упорами, состоящий из цилиндрического хвостовика, головки с опорной поверхностью, боевых и ведущего выступов, отличающийся тем, что затвор снабжен поворотной муфтой, представляющей собой разрезное кольцо, установленное между опорной поверхностью головки и выполненным на цилиндрической поверхности хвостовика дополнительным выступом, боевые и ведущий выступы затвора размещены на наружной поверхности разрезного кольца, при этом головка затвора выполнена за одно целое с хвостовиком.