Внешняя политика СССР в 20-е – 30-е годы. Павлова Анеля Васильевна учитель истории МОУ СОШ № 12 г. Вышнего Волочка Тверской обл.

Слайд 2

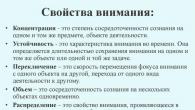

Внешнеполитическая обстановка в начале 20годов Первым внешнеполитическим актом был «Декрет о мире». Введение нэпа было расценено европейскими правительствами как ослабление большевистской политической системы и фактор, открывающий возможность для экономического сотрудничества. «Большевики – подлые и в высшей степени противные люди, но это не помешало нам навязать им Брестский мир. Мы не сотрудничаем с ними, а используем их. Это политично, и это – политика» (Пауль фон Хинце) КТО КОГО ИСПОЛЬЗОВАЛ?

Слайд 3

Внешнеполитическая обстановка в начале 20годов: Противостояние между Советским государством и ведущими странами капиталистического мира; обострились противоречия между самыми крупнейшими капиталистическими государствами, а также между ними и «пробуждающимися» странами Востока; 30-е годы расстановку международных политических сил определяла усиливавшаяся агрессия милитаристских государств - Германии, Италии и Японии.

Слайд 4

Характер и методы проведения внешней политики: Принцип пролетарского интернационализма; вера большевиков в скорую социалистическую революцию в мировом масштабе; Использование Коминтерна (создан в 1919 г.) для вмешательства во внутренние дела многих государств мира.

Слайд 5

Линия КОМИНТЕР НА. 17 марта 1920 г. Ленин потребовал от находившегося на юге Сталина ускорить операцию по ликвидации деникинских войск в Крыму, поскольку «только что пришло известие из Германии, что в Берлине идет бой и спартаковцы (члены коммунистического «Союза Спартака») завладели частью города. Кто победит, неизвестно, но для нас необходимо … иметь вполне свободные руки, ибо гражданская война в Германии может заставить нас двинуться на запад на помощь коммунистам».

Слайд 6

Характер и методы проведения внешней политики: Принцип мирного сосуществования с капиталистической системой: необходимость укрепления позиций Советского государства на международной арене; выход из политической и экономической изоляции, обеспечение безопасности границ.

Слайд 7

Первые успехи советской дипломатии: 1921 г. - РСФСР подписала договоры с Ираном, Афганистаном и Турцией (провозглашались принципы взаимопризнания и взаимопомощи); Советско-монгольский договор 1921 г. фактически означал установление протектората Советской России над Монголией. 1921-1922 гг. были заключены торговые соглашения России с Англией, Австрией, Норвегией, Данией, Италией, Чехословакией; 1920 г., после падения советской власти в республиках Прибалтики, правительство РСФСР заключило Договоры о мире с новыми правительствами Эстонии, Литвы, Латвии, признав их независимость и самостоятельность.

Слайд 8

Генуэзская конференция. РСФСР предложила сотрудничество между капиталистичес кими и социалистическ им государствами в экономической, политической и культурной областях, невмешательст ва во внутренние дела, Российская Федерация имела полномочия защищать права признания советских республик принципов (Украины, Белоруссии, Грузии, Армении, Азербайджана, ненападения, Бухары, Хорезма и ДВР). полного

Слайд 9

Доктор Вальтер Ратенау, подписавший договор с Россией в Рапалло. 16 апреля 1922 г. был подписан советскогерманский договор о восстановлении дипломатических отношений и экономическом сотрудничестве; СССР и Германия отказывались от возмещения убытков, которые обе стороны потерпели в Первой мировой войне; Германия отказывалась от претензий на национализированную в России собственность германских подданных. Рапалльский договор 1922г.

Слайд 10

Полоса признания. К 1924 году Россию в Европе де-юре признали: Великобритания, Франция, Италия, Норвегия, Австрия, Греция, Швеция, в Азии - Япония, Китай, в Латинской Америке - Мексика и Уругвай; В 1926 г. был заключен Берлинский договор о дружбе и военном нейтралитете; В течение 1924-1925 гг. в СССР постоянно приглашались рабочие, профсоюзные делегации Англии, Франции, Италии, Голландии, Швеции и других странах. Пролетариат западноевропейских стран требовал от своих правительств признания Советской России. Всего за 1921-1925 гг. Россией было заключено 40 соглашений и договоров.

Слайд 11

кордон» против проникновения большевиков в Германию и далее на Запад: Государства, ранее входившие в состав Российской империи (Польша, Латвия, Литва, Эстония, Финляндия, а также Румыния, присоединившая российскую Бессарабию), назывались «лимитрофами», т. е «пограничными».

Слайд 12

Слайд 13

Осложнения в отношениях с Англией 1923 г. - конфликт между СССР и Великобританией. Она предъявила Советскому правительству ноту (ультиматум Керзона), в которой протестовала против расширения влияния России на Ближнем и Среднем Востоке. Демонстрация в Москве против ультиматума Керзона

Слайд 14

1925 г. – подписание западными державами (Англией, Францией, Бельгией, Германией, Чехословакией, Польшей и Италией) локарнских соглашений, подтверждающих западные границы Германии, прописывались механизмы урегулирования спорных проблем между Германией и ее восточными соседями.

Слайд 15

Отношения с Китаем. В 1924 г. было подписано советско-китайское соглашение об установлении дипломатических отношений. Советское правительство отказывалось от всех привилегий царского правительства в Китае. Соглашение также предусматривало совместное управление советской и китайской администрацией на Китайско-Восточной железной дороге (КВЖД), построенной на русские деньги на китайской территории. Чан Кайши в 1928 г. был избран президентом Китая.

Слайд 16

правительства Чан Кайши захватили КВЖД. Осенью 1929 г. маньчжурские войска вторглись на советскую территорию. Советское правительство создало Особую Дальневосточную Армию под командованием В.К. Блюхера. В ноябре 1929 г. войска В.К. Блюхера изгнали захватчиков с советской территории. В декабре 1929 г. конфликт на КВЖД был урегулирован. КВЖД перешла под управление

Слайд 17

В 1931 г. Япония захватила Манчжурию и другие территории Северного Китая. Японцы создали марионеточное государство Манчжоу – Го; В августе 1937 г. СССР и Китай заключили договор о ненападении, согласно которому СССР стал осуществлять массированные военные поставки Китаю.

1920-1930 годы

Слайдов: 47 Слов: 3055 Звуков: 0 Эффектов: 851920-1930-е годы. Работа с хронологией. В какие годы была проведена сплошная коллективизация в СССР. Стахановское движение. СССР являлся членом Лиги Наций. Какие из названных дат связаны с подписанием договоров. Установите соответствие между событиями и датами. Работа с фактами. Была запрещена деятельность партии. Х съезд РКП(б). Что из названного было построено в годы первых пятилеток. Органы внутренних дел. Какие из названных государств, территорий были присоединены к СССР. Установите соответствие. Установите соответствие между фамилиями исторических лиц и событиями. Установите соответствие между фамилиями исторических лиц и названиями. - 1920-1930 годы.ppt

СССР в 20-30 годы

Слайдов: 36 Слов: 2372 Звуков: 0 Эффектов: 0Советское государство и общество (1917 – конец 30-х гг.). Политические преобразования. Запрещение всех оппозиционных изданий. Первая советская Конституция. Экономические преобразования. «Очередные задачи Советской власти». Социальная политика. Гражданская война. Причины гражданской войны. Противоборствующие силы. Причины военной победы большевиков. Политика «военного коммунизма». Причины поражения антисоветских сил. Последствия гражданской войны. Предпосылки перехода к НЭПУ. Вывод В.И.Ленина. Характерные черты НЭПА. Итоги НЭПА. Причины свертывания НЭПА. Всесоюзный съезд Советов. - СССР в 20-30 годы.ppt

СССР в 1920-1930 годы

Слайдов: 42 Слов: 3586 Звуков: 0 Эффектов: 168НЭП – формирование и основные этапы развития. Новая экономическая политика. Цели НЭП. Основные положения. Достижения НЭП. Социальные преобразования НЭПа. Причины сворачивания НЭПа. Внутрипартийная борьба в 1920 е годы. Сталин. Индустриализация. Первые пятилетки. Особенности. Итоги и результаты. Коллективизация. Допускалась три типа хозяйств. График проведения коллективизации. Март 1930г.. Ухудшение положения крестьян. Объединение крестьян в колхозы. Итоги коллективизации. Коллективизация. 3 этапа внешней политики 20х годов. 1927 – 1929 гг. – ухудшение отношений со странами Запада. - СССР в 1920-1930 годы.ppt

Развитие СССР в 20-30 гг.

Слайдов: 50 Слов: 5843 Звуков: 0 Эффектов: 0СССР в 20-30-е гг. НЭП. Сущность НЭПа. Основные направления и результаты НЭПа. Противоречия НЭПа и его значение. Образование СССР. Национально-государственное строительство. Борьба мнений. Характеристика. Индустриализация. Основные этапы индустриализации. Индустриализация СССР. Коллективизация. Великий перелом. Итоги и последствия. Внешняя политика СССР в 20-е гг. Генуэзская конференция. Политика "экспорта революции". Три разных периода культурного строительства. Культура СССР в 20-30-е гг. Художественная жизнь. Укрепление репрессивно-бюрократических порядков. - Развитие СССР в 20-30 гг..pptx

Внешняя политика СССР в 20 годы

Слайдов: 20 Слов: 1497 Звуков: 0 Эффектов: 56Международное положение и внешняя политика в 20-е гг. Преодоление Советской Россией дипломатической изоляции. Направления внешней политики в 20-гг. Первые мирные договоры. Генуэзская конференция. Решения Генуэзской конференции. Раппальский договор и его значение. Участники конференции. Полоса признания. Полоса дипломатического признания СССР. Противоречия капиталистических стран. Особенность договоров. Фактор внешней политики. Попытка «разжигания» пожара мировой революции. Ультиматум Керзона. Коминтерн. Н.Бухарин. Дипломатические конфликты с Западом. Всеобщая забастовка. - Внешняя политика СССР в 20 годы.ppt

НЭП

Слайдов: 33 Слов: 1443 Звуков: 0 Эффектов: 102План занятия: Вопрос занятия: Из-за отсутствия топлива и сырья большинство предприятий стояло. В стране было 7 млн. беспризорных детей. Огромные масштабы приобрели эпидемии тифа, холеры, оспы. В начале 1921г. состояние финансов было катастрофическим. Восстановить хозяйство можно было только на новой технической основе. Специальной комиссией был разработан план ГОЭЛРО (Государственной электрификации России). У карты ГОЭРЛО. Крестьянские восстания. Исход Гражданской войны зависел прежде всего от позиции крестьянства. Казачество колебалось в отношении большевиков. Крестьяне были недовольны и политикой белых. - НЭП.ppt

Годы НЭПа

Слайдов: 19 Слов: 596 Звуков: 0 Эффектов: 3СССР в годы НЭПа. Причины перехода от политики «военного коммунизма» к новой экономической политике. Ситуация накануне НЭПа. Причины экономического кризиса. Экономический кризис. Продналог. Социальные проблемы. Политический кризис. Доклад о переходе к НЭПу. НЭП. Вопрос о замене разверстки налогом. Советский золотой червонец. Советский червонец. Содержание НЭПа. Характерные черты НЭПа. Новая экономическая политика. - Годы НЭПа.pptx

НЭП кратко

Слайдов: 12 Слов: 531 Звуков: 0 Эффектов: 6НЭП. Эпиграф. Экономика весны. Новая экономическая политика. Максимальный подъем. Определение НЭПа. Творческая жизнь. Собачий нюх. Двенадцать стульев. Проблемный вопрос. Сельское хозяйство. - НЭП кратко.ppt

Уроки НЭПа

Слайдов: 29 Слов: 937 Звуков: 10 Эффектов: 17Советская страна в годы нэпа. Социально-экономическая политика Советской республики в 20-е годы. Причины перехода к НЭПу. Переход к НЭПу. Содержание НЭПа. Противоречия НЭПа. Итоги НЭПа (положительные, отрицательные). Петриченко, Соловьянов, Козловский, руководители Кронштадтского восстания. Пути выхода из кризиса. Разорение, нужда, обнищание. В.И. Ленин. В.И.Ленин читает доклад о НЭПе на X съезде РКП(б). «Восстановительный эффект». Резервы иссякли, привлечь иностранные инвестиции, или внутренние сбережения могли. Госсектор был малодоходным. Сокращение закупок иностранной техники. Замедлению темпов экономического роста во 2-й половине 20-х гг. - Уроки НЭПа.ppt

НЭП в Сибири

Слайдов: 19 Слов: 2835 Звуков: 0 Эффектов: 0НЭП в Сибири. Новая экономическая политика. Следует заметить, что интерпретация НЭПа постепенно менялась. История экономики России. Хозяйство страны в годы НЭПА. НЭП: новая стратегия или новая тактика. НЭП: приобретения и потери. Система экономических реформ периода НЭПа. Экономика Сибири. Красноярье: пять веков истории. Рабочий класс Сибири в период восстановления народного хозяйства. Вытеснение частной торговли с рынка Сибири. Условия жизни горожан в Приенисейском регионе. Красноярский край в истории Отечества. НЭП в Сибири: утерянные шансы. Внешняя трудовая миграция в период НЭПа. - НЭП в Сибири.ppsx

Политика НЭПа

Слайдов: 41 Слов: 1410 Звуков: 0 Эффектов: 175Новая экономическая политика. Необходимость перехода к НЭПу. Экономические мероприятия. Комбеды. Продразвёрстка. Продотряд. Людоеды. Антонов. Подавление кронштадского мятежа. Кронштадтский мятеж. Кризис политики военного коммунизма. Замена продразверстки продналогом. Новая экономическая политика. Помощь голодающим поволжья. Имущество церкви. Ленин. Кржижановский. Строительство Каширской электростанции. Волховстрой. Лампочка Ильича. Червонец. Сухаревский рынок. Первые советские тракторы. Годы НЭПа. Высокие темпы экономического роста. Изменения. Рабочая оппозиция. Руководство партии. - Политика НЭПа.pptx

Новая экономическая политика

Слайдов: 12 Слов: 1083 Звуков: 0 Эффектов: 0Новая экономическая политика. Главное содержание НЭП. Предпосылки НЭП. X съезд РКП(б). НЭП в сельском хозяйстве. НЭП в промышленности. Политическая борьба времён НЭП. летом 1922 года состоялся открытый процесс над правыми эсерами. Понижался не только интеллектуальный и образовательный, но и моральный уровень партии. В партии большевиков с апреля 1922 года существовала должность генерального секретаря. Осенью 1923 года борьба приняла открытый характер. Центральный комитет, разумеется, ответил решительным опровержением. Троцкого победили довольно легко. До осени. Партия была в шоке. - Новая экономическая политика.ppt

Строительство коммунизма

Слайдов: 29 Слов: 1152 Звуков: 0 Эффектов: 37Какой вы представляете себе Россию после войн и революции. Разруха. Голод. Через 10 лет после революции. Конец 30-х годов. Советским людям удалось за такой короткий срок поднять страну. Строим дом. Какой дом будем строить. Как люди представляли новый дом-государство. Один большой дом-государство. Кто будет строить. За какое время. Как можно быстрее. Кто будет руководить строительством. Наш дом. Каким получился новый дом. Жители страны. Власть будет принадлежать трудящимся. Весь народ участвовал в строительстве. Трудящиеся выбрали Советы народных депутатов. Недовольных жестоко наказывали. - Строительство коммунизма.pptx

СССР в 1920

Слайдов: 52 Слов: 2208 Звуков: 0 Эффектов: 0Духовная жизнь в СССР в 1920-х годах. История Отечества 11 класс. Курсы Ликбеза. 1. Борьба с неграмотностью. Народное образование в СССР: Сборник документов 1917 – 1973. – М., 1974. Радаков А. Плакат 1920. При поступлении в ВУЗы преимуществом пользовалась беднота. Б.Иогансон. Рабфак идет! Государство обеспечивало выпускников рабфаков стипендиями и общежитиями. Рабфаковцы. В 1919 г. совнарком принял декрет о борьбе с безграмотностью. Плакат А. Радакова 1920. Бубнов Андрей Сергеевич. Академик И.Павлов. В истории русской культуры революция пришлась на расцвет «серебряного века». Многие мастера культуры ценя свободу творчества оказались за границей. - СССР в 1920.ppt

Культура 20 годов

Слайдов: 17 Слов: 392 Звуков: 0 Эффектов: 0«Духовная жизнь 20-х годов XX века». Борьба с неграмотностью. 2. Положение научной интеллигенции в СССР. Партийная линия в области художественной культуры. Русская православная церковь и советская власть. «Новое» искусство. Ролевая игра «Цензурный комитет». 7. Подведение итогов урока. Курсы Ликбеза. Б.Иогансон. Рабфак идет! Борьба с неграмотностью. Положение научной интеллигенции в СССР. И. Павлов. К. Циолковский. В. Вернадский. Н. Жуковский. И. Мичурин. Партийная линия в области культуры. Русская эмиграция. Писатели и поэты И.Бунин К.Бальмонт В Ходасевич. Композиторы и певцы С.Прокофьев С.Рахманинов Ф.Шаляпин. - Культура 20 годов.ppt

Культура СССР 20-30 годов

Слайдов: 22 Слов: 1383 Звуков: 0 Эффектов: 171Духовная жизнь. Ликвидация неграмотности. Формирование умений работать с дополнительной литературой. Культурная революция. Создание социалистической системы народного образования. Массовое обязательное обучение грамоте. Переход ко всеобщему начальному образованию. Реформа русского правописания. Итоги ликбеза. Наука под идеологическим прессом. Сорокин П.А. Развитие точных и естественных наук. Генетик Н. И. Вавилов. Выдающиеся писатели. Мандельштам и Ахматова. Метод социалистического реализма. Внедрение единых художественных канонов. И. Репин. Украинская хата. Илья Репин. - Культура СССР 20-30 годов.ppt

Культура в СССР 1920-1930

Слайдов: 26 Слов: 655 Звуков: 0 Эффектов: 0Культура и искусство СССР в 1920-30-е гг. История России 20 век. Черты новой социалистической культуры. С. Кирсанов « Наши руки всему научатся Все загадки по нитке вытянем. Коммунизм у нас получится. Многоцветный и дивительный…..». Постановление 1932г. Советская литература. Искусство Храм Христа Спасителя. Что было. Планы… Что стало. Дворец Советов Бассейн "Москва". Московский метрополитен. Первая ветка метро. Утраченные памятники. Сухарева башня, разрушена в 1934г. Стены Китай-города. Скульптор Вера Мухина. Рабочий и Колхозница, 1937г.Сталь. Кино. «Путевка в жизнь» 1931г., Пудовкин. - Культура в СССР 1920-1930.ppt

Культура после октября 1917

Слайдов: 48 Слов: 7923 Звуков: 0 Эффектов: 26Живопись. Художественное многообразие 1920-х гг. АХРР. Мощная организация. Митрофан Греков. Верхушка АХРР. Ахраровцы. Соцреализм. Первый трактор. Ю.Пименов. П.Вильямс. Бушинский. Участники. ОМХ. Игорь Грабарь. «Ночь на Патриарших прудах». ЛЕФ. Обложка журнала «ЛЕФ». Осип Брик. Исаак Бродский. Работы. Александр Герасимов. Награды и премии народный художник СССР. Гавриил Горелов. «Нападение крестьян на помещичью усадьбу в 1905 году». Борис Иогансон. Известные работы. Василий Кандинский. Кандинский активно занимался общественной работой. «Синий всадник». Николай Касаткин. -

Внешняя политика СССР в 20-30 годы.

Внешняя политика

– отношения одной страны с другими странами.

Россия объявлена советской республикой

Многие страны не признают законность советской власти, начинается интервенция

Введя НЭП, советское правительство разрешает совместные предприятия

1921г. - подписаны торговые соглашения между советской Россией и странами Европы – торговая блокада прорвана

В 1921 г. на международной конференции в Генуе собрались представители 28 стран, были приглашены и советские дипломаты. Переговоры шли трудно, страны выдвигали взаимные претензии.

Требования советской России

Требования стран Европы

Отдать долги царского и Временного правительства (18 млрд. руб. золотом)

Возместить ущерб, причинённый интервенцией (39 млрд. руб.)

Вернуть национализированную иностранную собственность

Предоставить выгодные долгосрочные кредиты

Ввести свободу внешней торговли

Отказ ввести свободу внешней торговли

В то время, как переговоры на Генуэзской конференции зашли в тупик, советские дипломаты провели двусторонние переговоры с дипломатами Германии. Они договорились о том, что Германия и СССР не имеют друг к другу материальных претензий, согласились

Переговоры советских и немецких дипломатов

организовать взаимно выгодную торговлю. Германия согласилась предоставить Советскому Союзу кредиты на выгодных условиях.

Подписание договора с Германией означало прорыв дипломатической блокады СССР. В 1924-1926г.г. Советский Союз признали почти все крупные страны. США вели с СССР торговлю, но признали только в 1933г.

Советское руководство разрешило организацию в России объектов для испытания военной техники и обучения военных кадров

Немецкое руководство обещало содействовать передаче немецкого технического и военного опыта

Подписан договор о строительстве химического завода по производству отравляющих веществ и полигонов для их испытания.

На полигонах под Москвой и в Саратовской области испытывались методы применения отравляющих веществ в артиллерии, авиации, а также средства и способы очистки зараженной местности

Договор о совместной постройке ипритного завода расторгнут в 1927 году, так как оборудование не соответствовало условиям договора и методы изготовления иприта были признаны устаревшими.

Военное сотрудничество СССР и Германии

Фирма «Юнкерс» обязуется наладить в СССР серийное производство металлических самолётов и моторов

К концу 1925г. на бывшем автозаводе Руссо-Балт в Филях при участии немцев было построено 170 самолётов

Договор с фирмой Юнкерс расторгнут в 1927 году, так как она не исполнила обязательств по поставке самолётов и организации производства моторов.

Военное сотрудничество СССР и Германии

МС-1 - советский лёгкий пехотный танк 1925-1927г.

В Казани создана немецкая танковая школа. Немецкая фирма «Крупп» должна была сконструировать и изготовить лёгкие и средние танки, и в разобранном виде доставить в Казань.

Немецкая сторона предоставила 6 тяжёлых танков, 3 средних, советская сторона – 5 лёгких танков.

До 1933г. в школе проводились технические испытания новой бронетехники, было обучено около 250 советских танкистов, 40 немецких офицеров.

Военное сотрудничество СССР и Германии

В Липецке организована совместная лётно-тактическая школа.

Немцы закупили в Нидерландах 50 истребителей, транспортные самолёты и бомбардировщики. Русские и немецкие курсанты проходили совместное обучение, отрабатывая ведения воздушного боя, бомбометание, изучали вооружение и оборудование самолётов.

До 1933г. обучено или переподготовлено 120 немецких лётчиков-истребителей.

Лето 1938г. – нападение японцев на границу СССР в районе озера Хасан.

Красноармейцы идут в атаку. Окрестности озера Хасан

Японская пехота переправляется через р. Халхин-Гол

Захватив северо-восточную часть Китая (Манчжурию), граничащую с СССР японские войска в течение 1932-38 годов совершили 231 нарушение границы СССР, в 35 случаях они вылились в крупные боевые столкновения. Самое крупное, с применением артиллерии и самолётов, произошло летом 1938г. у озера Хасан. Через 2 недели боевые действия были закончены, граница восстановлена. В 1939г. советские войска участвуют в боях с японской армией на стороне Монголии. Через полгода бои закончились полным разгромом Японии.

Ноябрь 1939-весна 1940г. – советско-финская война.

Граница между СССР и Финляндией находилась в 32 км. от Ленинграда. В 1932 г. между странами был заключен договор о ненападении, но Финляндия всё-таки построила на Карельском перешейке линию обороны длиной более 200 км, шириной - более 100 км (линию Маннергейма).

Линия Маннергейма

Советское правительство предложило Финляндии договор, согласно которому граница отодвигалась от Ленинграда на 20-30 км, а Финляндия получала вдвое большую территорию в Карелии. Финское правительство отклонило это предложение.

26 ноября 1939 года правительство СССР направило ноту протеста правительству Финляндии по поводу артиллерийского обстрела, который, по заявлению советской стороны, был совершён с финляндской территории. Это стало поводом к началу «зимней» войны.

Финские лыжники на позиции

- Карельский перешеек, полуостров Рыбачий, ряд островов переданы во владение Советского Союза

- Полуостров Ханко передан в аренду на 30 лет с правом построения военно - морских баз.

12 марта 1940 был заключён мирный договор. В составе СССР оказалось 11 % территории Финляндии (со вторым по величине городом Выборгом).

Потери

Финляндия

Слайд 1

Описание слайда:

Слайд 2

Описание слайда:

НЭП (новая экономическая политика) Историческая необходимость НЭПа К изменению политики вынудил выявившийся к 1921 г. всеобъемлющий экономический и политический кризис, угроза потери власти. К этому времени промышленное производство в стране сократилось в сравнении с 1913 г. в 7 раз, продукция сельского хозяйства составляла лишь 2/3 довоенного уровня. Растет недовольства народа, наиболее ярким выражением чего стали восстания крестьян (особенно "мятежи" в Тамбовской губернии и Западной Сибири) и восстание моряков в Кронштадте. В марте 1921 г. на X съезде партии принято решение о замене продразверстки продналогом. Теперь государство забирало у крестьян не весь хлеб, а определенную, твердо установленную долю. Оставшимися продуктами крестьянин мог распоряжаться по своему усмотрению, что естественно, возрождало трудовые стимулы. Позднее была прямо разрешена и свободная торговля.

Слайд 3

Описание слайда:

Слайд 4

Описание слайда:

Основные направления и результаты НЭПа Частичная приватизация промышленности. Наиболее сильны были позиции "частного сектора" в торговле в 1923 г. на него приходилось 80% розничной торговли. Для привлечения иностранных капиталовложений, пошли на сдачу некоторых предприятий (прежде всего в добыче сырья) иностранным капиталистам ("концессии"). Важное значение имела денежная реформа. Меняется положение государственных предприятий: их переводят на самоокупаемость. При нэпе сложилась своеобразная "смешанная" экономика, экономика в руках государства сочеталась с допущением товарно-денежных отношений и "частника". Результат нэпа - восстановление экономики. Умиротворение страны, прекращение массовых восстаний, сопровождавшихся террором с обеих сторон. Меры по возрождению элементарной законности: восстанавливается прокурорский надзор, адвокатура, принимается новый гражданский кодекс.

Слайд 5

Описание слайда:

Противоречия НЭПа и его значение Важнейшее противоречие в экономике – большевистский режим, сделав уступки "частнику", продолжал диктат в отношении экономики, подчиняя ее идеологическим приоритетам. Сохранялась бюрократическая система управления промышленностью. На всех руководящих постах стояли коммунисты, не обладавшие необходимой компетентностью. Значительных расходов требовало и содержание этого многочисленного управленческого аппарата. Режим искусственно поддерживал на государственных предприятиях относительно высокий уровень заработной платы, не соответствующий реальней производительности труда – рост себестоимости продукции. Частные предприниматели и торговцы не обрели необходимых социальных и правовых гарантий. Преодоление разрухи, хозяйственное возрождение деревни вели к расслоению крестьянства. Более эффективными и товарными были крупные крестьянские хозяйства. Стремясь избежать непомерного налогового пресса, крепкие хозяйства дробились, искусственно превращаясь в "бедняков". В 20-е гг. темпы дробления крестьянских хозяйств были в 2 раза выше, чем до революции, что, стало одной из важнейших причин падения товарности сельского хозяйства. Позволил спасти страну от полной катастрофы, накормить ее, преодолеть разруху. Но накапливались новые противоречия, что стало важной предпосылкой изменения политики в конце 20-х гг.

Слайд 6

Описание слайда:

Образование СССР. Национальный вопрос Национальный вопрос имел для страны огромное значение, т.к. Россия одно из самых многонациональных государств. После Октябрьской революции – два основных направления в национальной политике. С одной стороны выдвигается "принцип самоопределения". Это было необходимо для завоевания и удержания власти, для приобретения опоры в широких массах. Кроме того, это было признанием реального положения дел, фактического распада прежней государственной территории (ряд народов все равно нельзя было удержать от выхода). 2 ноября 1917 г. - "Декларация прав народов России". Ее пункт 2-й: "Право народов России на свободное самоопределение вплоть до отделения и образования самостоятельных государств". В соответствии с этим в декабре была признана независимости Польши, Финляндии, Литвы, Латвии, Эстонии. С другой стороны большевики осуществляет "экспорт революции", под предлогом "помощи" стремятся к установлению своей власти на окраинах. Это касалось, прежде всего, Украины. В январе 1918г. была предпринята попытка "экспорта революции" и в Финляндию. Большевистский режим здесь продержался до мая и был подавлен немецкими войсками.

Слайд 7

Описание слайда:

Образование СССР. Национально-государственное строительство к началу 20-х гг. К концу гражданской войны - целая система национальных государств двух типов: автономии в составе РСФСР. Первая из них Татаро-Башкирская республика – с марта 1918 г. Кроме того, различные формы автономии были предоставлены киргизам, марийцам, дагестанцам, бурятам, монголам, калмыкам, крымским татарам, немцам Поволжья и др. суверенные советские республики. Кроме РСФСР: в декабре 1917 г. провозглашена Украинская Советская республика, в январе 1919 – Белорусская. В 1920 – начале 1921 гг. с помощью советских войск "экспорт революции" в Закавказье. Образование новых советских республик: апрель 1920 – Азербайджан, ноябрь – Армения, февраль 1921 – Грузия. В марте 1922 г. были объединены в Закавказскую федерацию (ЗСФСР). Итак, 4 "самостоятельных" республики. Кроме того, в 1920 г. с помощью советских войск были созданы "народные республики" в Средней Азии (Туркестане) Хивинская и Бухарская, которые фактически находились под протекторатом России. Независимость всех этих государств – очень относительна. Во-первых, подавляющее превосходство РСФСР. Во-вторых, сосредоточение власти в партийном руководстве. Образовался "военно-политический" союз республик – фактически общее военное командование, единая социально-экономическая политика. После окончания гражданской войны – оформление системы двухсторонних договоров между республиками ("договорная федерация"), которые существенно ограничивали самостоятельность республик. Например, договор между РСФСР и Азербайджаном в ноябре 1920 г. предусматривал объединение шести отраслей: оборона, экономика, внешняя торговля, продовольствие, транспорт, почта телеграф, финансы.

Слайд 8

Описание слайда:

Образование СССР. Борьба мнений о путях образования государства В партии наметились два подхода к этой проблеме. С одной стороны, имело место возрождение имперских традиций, диктата центра над окраинами. Ленин называл это "великорусским шовинизмом" и считал его главной опасностью в национальном вопросе. С другой стороны коммунистическая элита стремилась сохранилась большую самостоятельность, выступала против более тесных отношений, опасаясь диктата Москвы. Такое течение называлось "национал-уклонизмом" и особенно проявилось на Украине и в Грузии. Обострение борьбы между двумя течениями особенно резко проявилось в 1922 г. в так называемом "грузинском инциденте". Это показало, что откладывать кардинальное решение национального вопроса было нельзя. В августе 1922 г. Политбюро ЦК РКП(б) образовало комиссию во главе со Сталиным для подготовки проекте принципах новой системы отношений между национальностями в России. Сталин был решительным сторонником централизованного государства. Узнав о "плане автономизации", Ленин решительно выступил против в работе "К вопросу о национальностях или об "автономизации". Сталинский вариант – плохо прикрытое выражение "великорусского шовинизма". Ленин предложил проект, согласно которому все республики, включая Россию, должны были заключить между собой "союз" на основе принципа равноправия и федерации. С большим трудом Ленин, в сущности, заставил Политбюро отвергнуть идею Сталина.

Слайд 9

Описание слайда:

Образование СССР. Его характеристика как многонационального государства 31 января 1924 г. II съезд советов утвердил Конституцию СССР. Основные моменты: Республики провозглашались равноправными, суверенными, имеющими право на выход. Они передавали союзным органам важнейшие полномочия: международное представительство, оборона, пересмотр границ, внутренняя безопасность, внешняя торговля, планирование, транспорт, бюджет, связь, деньги и кредит. Союзные органы: Высший орган Съезд Советов, избиравшийся на основе непрямого, не всеобщего, непропорционального избирательного права. Собирался раз в два года. Между съездами – ЦИК. Состоял из двух палат – Совета Союза и Совета национальностей. Собирался три раза в год. Между сессиями ЦИК его Президиум. Пост его председателя занимали по очереди председатели ЦИК четырех республик (Калинин, Петровский, Червяков, Нариманов). Высший распорядительный орган – СНК. В СНК ряд важнейших союзных наркоматов и ведомств, в т.ч. ОГПУ. Опыт показал: найденное решение национального вопроса не было наилучшим из всех возможных решений. С одной стороны, "союзное" устройство государства было во многом фикцией, с другой стороны, разделение страны по национальному принципу неизбежно порождало опасность сепаратизма (стремления к отделению от единого государства). Реализация ленинского проекта заложила "мину замедленного действия" под созданное многонациональное государство. Пока существовал тоталитарный режим, он "железной рукой" сдерживал межнациональные противоречия. После же его падения они проявились, как мы видим сейчас, со всей остротой.

Слайд 10

Описание слайда:

Индустриализация СССР. Историческая закономерность индустриализации Нужна ли была индустриализация. В конце 20-х гг. в руководящих кругах СССР все утверждалась идея форсированной (ускоренной) индустриализации, которая позволила бы СССР "догнать и перегнать11 развитые страны Запада. Новизна состояла в том, что была поставлена задача индустриализации в кратчайшие сроки и "любой ценой". Индустриализация оправдывалось фактором внешней опасности, угрозой со стороны "мирового империализма", необходимостью создания мощного оборонного потенциала. Враждебность капиталистических стран к Советскому СОЮЗУ была реакцией на большевистскую политику "экспорта революции". Прямая угроза возникает лишь с утверждением в Германии гитлеровского режима (1933 г.)

Слайд 11

Описание слайда:

Основные этапы индустриализации. Первая пятилетка Начинается с XIV съезда ("съезда индустриализации") в 1925 г. Решающий же этап этого процесса – годы довоенных пятилеток и прежде всего на первую из них (1928 – 1933 гг.) Осуществление первой пятилетки началось еще в 1928 г., хотя ее план был принят только в апреле 1929 г. на XVI партконференции. Главная черта первой пятилетки – форсированное строительство предприятий тяжелой промышленности. Самыми известными из них были ДнепроГЭС, металлургические комбинаты Магнитогорский на Урале и Кузнецкий в Западной Сибири; Сталинградский, Челябинский и Харьковский тракторные заводы, автозаводы в Москве и Нижнем Новгороде. Подвиг народа. Проводя форсированную индустриализацию, руководство страны опиралось на массовый энтузиазм народа, особенно молодежи. Сталинское руководство бессовестным образом эксплуатировало этот энтузиазм, беспощадно транжирило народные силы. С целью получения валюты, необходимой для оплаты зарубежного оборудования, из страны вывозили хлеб, лес, нефть, меха, художественные ценности из музеев. У частных лиц с помощью ГПУ и сети специальных магазинов изымалось золото. Важную роль в реализации планов форсированной индустриализации играла система принудительного, по сути рабского труда, которая оформляется в широких масштабах именно в данный период. "Раскулачивание" и другие репрессии дали большое количество дешевой рабочей силы» К концу пятилетки плановые задания даже в области тяжелой промышленности, на которую бросались основные средства, не были выполнены. Производство средств производства увеличилось на 170% вместо запланированных 230%, было выплавлено не 17 млн. т чугуна и стали, а всего 6 млн. т, выработка электроэнергии составила 1–3.5 млрд. кв. ч вместо 42 млрд. Капиталовложения в промышленность доставили 3 млрд. руб. Качество продукции резко ухудшилось. В экономике СССР возникли серьезные проблемы на годы вперед, которые определили особенности развития страны. Форсированный индустриальный рост сопровождался дальнейшим огосударствлением экономики, устранением различных форм частной хозяйственной активности. Была осуществлена коллективизация, путем непомерных налогов и различных преследований частная промышленность и торговля были вытеснены из экономики, многие "нэпманы" были арестованы.

Слайд 12

Описание слайда:

Индустриализация СССР. Вторая пятилетка, 1933–1937 гг. Новая пятилетка начиналась в обстановке социально-экономического кризиса, провала авантюристических планов, обострения всех противоречий. Эффективность предприятий весьма низка из-за экономических диспропорций, низкой дисциплины и слабой подготовки руководящих кадров и рабочих – в массе своей недавних крестьян. Тяжелое положение было и в деревне, охваченной голодом; колхозы и совхозы находились на грани развала. Сталин был вынужден отойти на более трезвые позиции. Было объявлено о замедлении темпов роста тяжелой индустрии и о намерении в ближайшем будущем ускорить развитие промышленности, производящей предметы потребления. Большее внимание стало уделяться повышению уровня жизни, в частности, в 1935 г. было отменена карточная система. Некоторое улучшение положения народа позволило в какой-то мере поднять его трудовую активность. Это проявилось в развертывании "стахановского движения". В различных отраслях экономики появились последователи А.Стаханова: металлург М.Мазай, машинист П. Кривонос, кузнец А.Бусыгин, фрезеровщик И. Гудов, ткачихи Евдокия и Мария Виноградовы и тысячи других. Рекорды "стахановцев" не могли компенсировать таких типичных для нашей экономики явлений, как отсутствие материальной заинтересованности у основных масс рабочих, низкая дисциплины, плохая организация труда. Поощряя "стахановское движение", власти стремились расширить социальную опору режима, создать слой привилегированных рабочих. "Стахановцы" превратились в своеобразную касту, резко отличавшуюся по своему уровню жизни от рядовых рабочих: они получали очень высокую зарплату, хорошие квартиры, иногда – автомобили. Однако вскоре полоса уступок реализму, смягчения политики закончилась. Во второй половине 30-х гг. начинается "большой террор".

Слайд 13

Описание слайда:

Индустриализация СССР. Итоги По абсолютным объемам промышленного производства СССР в конце 30-х гг. вышел на 2-е место в мире после США (в 1913 г. – 5-е место). В 30-х гг. СССР стал одной из трех- четырех стран, способных производить любой вид промышленной продукции. Возникли целые новые отрасли – производство автомобилей, тракторов, самолетов и т.д. Значение всех этих достижений обесценивается следующим: высокие темпы индустриального роста были получены чрезмерно дорогой ценой, за счет беспощадной эксплуатации всех ресурсов страны; в стране так и не удалось сформировать современную экономическую структуру. Успехи в основном в тяжелой промышленности: прежде всего военной. Все остальные отрасли только начали переход к машинному производству. Социальные последствия индустриализации - ликвидация "несоциалистических укладов". Означало полное утверждение в нашей стране системы огосударствления, первые шаги к которой были сделаны после октября 1917 г. Сталин назвал все эти преобразования "второй революцией" (после "Великого Октября") или "революцией сверху".

Слайд 14

Описание слайда:

Коллективизация. Исторические предпосылки Первые попытки коллективизации крестьян – в период гражданской войны, когда в деревне стали всячески насаждаться колхозы и совхозы. В 1922 г. наряду с другими работами, составившими "завещание" Ленина, появилась и его статья "О кооперации", где ставилась задача постепенного и добровольного подведения крестьян к колхозам через кооперацию. Считается, что последующая политика в деревне и была воплощением "ленинского кооперативного плана". На XV съезде партии (декабрь 1927 г) поставлена задача коллективизации в качестве основной задачи партии в деревне. Дальнейший ход событий был во многом определен "кризисом хлебозаготовок" в конце 20-х гг. Индустриализация требовала все больших средств, которые можно было получить за счет экспорта хлеба. Но крестьяне не желали сдавать его за бесценок, планы хлебозаготовок срывались. 1928–1929 г. прошли в обстановке "выколачивания" хлеба путем различных репрессий. Вывод - ускоренное объединение крестьян в колхозы. Резкий поворот в сторону чрезвычайных мер вызвал опасения среди отдельных, более реалистично мыслящих, партийных лидеров (Н.Бухарин, А.Рыков, М.Томский). Устранение последних "сомневающихся" из партийного руководства позволило Сталину и его сторонникам беспрепятственно перейти к осуществлению насильственной коллективизации.

Слайд 15

Описание слайда:

Коллективизация. «Великий перелом» В ноябре 1929 г. на Пленуме ЦК партии сделан вывод, что, в настроениях основных масс крестьянства, происходит "великий перелом" в сторону колхозов. Пленум создал специальную комиссию Политбюро, которая и разработала конкретный план коллективизации. 5 января 1930 г. было принято постановление ЦК ВКП(б), провозгласившее "сплошную коллективизацию" и "ликвидацию кулачества как класса". Основное средство принуждения крестьян к объединению в колхозы - угроза "раскулачивания". Секретным постановлением ЦК партии предусматривалось "раскулачивание" до 5% крестьянских дворов. В марте 1930 г. Сталин в своей статье "Головокружение от успехов" осудил на словах "извращения". Но нажим на крестьян продолжался и к концу первой пятилетки (1932 г.) в колхозах – более 60% крестьянских хозяйств. Важную роль в окончательной победе режима над крестьянством сыграл голод 1932-33 гг. Он был вызван политикой государства, изъявшего из деревни весь хлеб. В 1933-34 гг. для наведения "порядка" в деревне действовали чрезвычайные органы – политотделы МТС и совхозов (они сочетали в себе функции партийного руководства и госбезопасности). С помощью репрессий им удалось хотя бы отчасти преодолеть хаос.

Слайд 16

Описание слайда:

Коллективизация. Итоги и последствия Коллективизация нанесла тяжелейший удар сельскохозяйственному производству. Валовое производство зерна снизилось в 1932 г. до 69,9 млн. т. против 78,3 млн. в 1928 г. Количество лошадей уменьшилось с 36 млн. до 20, коров – с 68 до 30. Но режим получил неограниченные возможности выкачивать средства из деревни для нужд индустриализации. Коллективизация – важнейший этап в утверждении тоталитарной системы. Лишенные средств производства, полностью зависимые от местного "начальства", крестьяне превратились в государственных крепостных. Это было узаконено введением в 1932 г. паспортов: сельское население их не получает и не могло без "специального разрешения" покидать места своего жительства. Неимущие ("бедняки", "батраки"): им кое-что досталось из "кулацкого" имущества, их в первую очередь принимали в партию (а это открывало доступ к власти), посылали на учебу из них трактористов и комбайнеров. В (1933–1937 гг.) происходит некоторая его стабилизация, намечается рост производства и улучшение положения крестьян. Сталин разрешил колхозникам вести небольшое собственное хозяйство под названием личного подсобного. В деревне также появляются ударники и Стахановцы, среди которых наибольшую известность получила трактористка Паша Ангелина. В значительной части колхозов в царили бесхозяйственность, низкая дисциплина. Крестьяне нередко работали фактически бесплатно (за "палочки"). Несмотря на жестокие меры (вроде закона 1932 г. об охране "общественной собственности"), процветали хищения колхозного имущества. Все это обрекало наше сельское хозяйство на хроническое отставание. Крупнейшее трагическое событие нашей истории, коллективизация стала важной темой отечественной литературы. В свое время одной из наиболее популярных книг являлся роман М.Шолохова "Поднятая целина".

Слайд 17

Описание слайда:

Внешняя политика СССР в 20-е гг. "Двухэтажный" характер большевистской внешней политики: с одной стороны, различные миролюбивые с другой стороны, политика "экспорта революции" путем поддержки всех "революционных движений", а при возможности – и прямого военного вмешательства. В свою очередь эта линия в какой-то мере совпадала с традиционными направлениями внешней политики России.

Слайд 18

Описание слайда:

Внешняя политика СССР в 20-е гг. Генуэзская конференция и «полоса признания» Ведущие страны воздерживались от установления дипломатических отношений с Советами, требуя выплаты дореволюционных долгов и возмещения потерь от национализации собственности иностранных государств и граждан. Правительства европейских стран решили созвать международную экономическую конференцию и пригласить на нее советскую Россию. Конференция проходила в Генуе в 1922 г. На конференции сторонам не удалось достичь соглашения. Однако в ходе ее работы был подписан советско-германский договор об отказе от взаимных претензий и установлении дипломатических отношений. Германия стала первой крупной державой, признавшей советскую Россию. В последующие годы "рапалльская политика" – тесные связи между советской Россией и Германией стали важным фактором международных отношений. Стороны осуществляли и секретное военное взаимодействие (на советской территории обучались немецкие летчики и танкисты). 1924 год стал годом дипломатического признания СССР. Были установлены отношения с Англией, Италией, Швецией, Данией, Австрией, Грецией, Мексикой, Францией, Китаем, в 1925 г. – с Японией. В советской пропаганде появился термин "полоса признания". Всего в середине 20-х гг. СССР поддерживал официальные связи более чем с 20 странами мира. Из ведущих стран только США отказывались признать СССР (до 1933 г.)

Слайд 19

Описание слайда:

Внешняя политика СССР в 20-е гг. Конфликты СССР с другими странами Политика "экспорта революции" вызывала естественное противодействие других стран. Первый крупный конфликт – в 1923 г. был вызван меморандумом английского министра иностранных. советскому правительству: требование прекратить советское вмешательство в Иране и Афганистане, преследования церкви в СССР, освободить английские траулеры, задержанные в наших водах. У нас была развернута сильнейшая пропагандистская кампания против "происков империализма", однако в итоге СССР пошел на уступки почти по всем пунктам. Второй конфликт в 1926–27 гг. Протесты Англии против советского вмешательства в стачку. В мае 1927 г. Англия разорвала дипломатические отношения с СССР. Это стало поводом для небывалой пропагандистской кампании в СССР об угрозе войны. В 1927 г. Чан Кайши разорвал союз с коммунистами, в результате чего поссорился и с СССР. В конце 1929 г. дело дошло до военного конфликта с Китаем по поводу КВЖД.

Слайд 20

Описание слайда:

Культура СССР в 20-30-е гг. Общая характеристика культурного строительства Три разных периода культурного строительства: После революции, в период гражданской войны – как и во всех других сферах жизни применялись; методы военного коммунизма (в т.ч. мобилизации специалистов и т.д.). Ставилась задача быстрого преодоления неграмотности, для чего применялись чрезвычайные методы "ликбеза" (вплоть до ареста не желавших обучаться). Нэп: отказ от чрезвычайных методов, определенный плюрализм в культурной политике. В то же время в начале нэпа "кризис культуры" – снятие многих учреждений с бюджета и их закрытие. С конца 20-х гг. во многом возвращение к чрезвычайным методам.

Слайд 21

Описание слайда:

Культура СССР в 20-30-е гг. Образование и наука В 1934 г. – решение о возобновлении преподавания истории, которое было отменено после революции. Готовится целая серия учебников по истории. Огромное внимание уделяется обучению взрослых. Создается общественная организация "Долой неграмотность", на его средства содержится тысячи пунктов ликвидации безграмотности (ликбезов). В 1919 г. в вузах создаются "рабфаки" подготовки неграмотной молодежи к получению высшему образованию. Реформируется преподавание общественных наук в вузах - сосредоточивается в руках членов партии. "Чистки" преподавателей и студентов: изгнание "социально чуждых" и "враждебных" элементов. Введено всеобщее начальное образование. В основном была ликвидирована неграмотность взрослого населения. В 1926 г. 43% в возрасте 9–49 лет были неграмотны. В 1939 г. доля грамотных превысила 80%. В области подготовки специалистов в начале 30-х гг. – распространяются методы штурма. Многие вузы превращаются во "втузы", где за считанные годы готовились узкие "спецы". На несколько лет ликвидируются университеты. Система "выдвиженчества": преданных режиму рабочих и крестьян без образования ставят на различные должности и лишь затем они получают какую-то подготовку. Яркий пример - биография Хрущева. Подавление инакомыслящих. В 1919 г. расстрелян крупнейший историк великий князь Николай Михайлович, в 1921 г. вместе с поэтом Гумилевым – крупный правовед В.Таганцев. В 1922 г. – высылка интеллектуальной элиты (философы Бердяев, Лосский, историк Карсавин, социолог Сорокин - всего около 200 человек). С конца 20-х гг. – серия процессов над инженерно-технической интеллигенцией: "шахтинское дело", "академическое дело" (арестовано большинство русских историков), процесс "Промпартии" (среди осужденных знаменитый изобретатель Рамзин). Интеллигенция сломлена. Для укрепления экономической и военной мощи страны поддерживаются некоторые направления науки, имеющие практическое значение. Впервые в России создан научно-исследовательский институт для изучения атомных проблем под руководством академика Иоффе. К 1937 г. в стране имелось 867 НИИ с 37600 научными сотрудниками. В 20-30-е ряд крупнейших достижений: Лебедев – получение синтетического каучука. Трудами Циолковского, Цандера, Кондратюка создаются предпосылки для создания ракетно-космической техники. Успешно продолжается работа классика физиологии академика Павлова и знаменитого селекционера Мичурина. Естественно, что основные научно-конструкторские силы концентрируются на укреплении военной мощи. Были сконструированы лучшие в мире образцы военной техники, в частности, танк Т-34 и реактивный миномет ("Катюша").

Слайд 22

Описание слайда:

Культура СССР в 20-30-е гг. Художественная жизнь Существовало множество различных течений и группировок. Экстремистское течение - за полный разрыв со "старой культурой". Например, организация Пролеткульт: "сбросить Пушкина с корабля современности". Среди писательских организаций – РАПП: травила "буржуазных" писателей, выступала за чисто "пролетарскую литературу". Постановление ЦК партии о политике в области художественной литературы в 1925 г. "Классово чуждые" творцы культуры под подозрением. ОГПУ уже в 20-х гг. тщательно следило за Михаилом Булгаковым. В конце 20-х гг. появляются первые главы эпопеи Шолохова "Тихий Дон" и этот автор подвергается нападкам за "восхваление белогвардейщины". Судьба Маяковского: он был самый неистовый сторонник революции и большевизма. Его самоубийство отражало разочарование поэта, его отчаяние при виде нарастающего засилья бюрократов и карьеристов. С конца 20-х и особенно в 30-е гг. – политика "унификации культуры", подавления всякого многообразия и инакомыслия. В 1934 г. создается Союз советских писателей - организация, которая давала ее членам большие привилегии ".

Слайд 23

Описание слайда:

Общественно-политическая жизнь в 30-е гг. Формирование сталинского режима. Основные тенденции, нарастание репрессий В 30-х гг. – укрепление репрессивно-бюрократических порядков и личной власти Сталина. Подчинение крестьян государству, репрессии против интеллигенции и других групп общества укрепили в стране атмосферу страха и покорности. У кадров управленческого аппарата упрочилась привычка к насильственным методам руководства Существование недовольства политикой Сталина выявилось на XVII съезде партии в начале 1934 г. Во время выборов на нем в центральные органы партии в ряде бюллетеней имя Сталина оказалось вычеркнутым. Даже слабая тень оппозиции встревожила Сталина и побудила его усилить подготовку к уничтожению всех недовольных и "сомнительных 1 декабря 1934 г. убит Киров – член Политбюро ЦК ВКП(б), секретарь Ленинградского обкома, – использовано Сталиным для усиления репрессий. В убийстве были обвинены "троцкисты". (Зиновьев и Каменев), они "признались" в подготовке убийства Сталина и были приговорены к расстрелу. 5 декабря 1936 г. утверждена новая Конституцию СССР. Советский Союз был провозглашен социалистическим государством рабочих и крестьян. Его политической основой объявлялись Советы, экономической - общественная собственность. Конституция говорила о широких демократических правах граждан - свободе печати, слова, собраний, демонстраций и т.п.

Слайд 24

Описание слайда:

Общественно-политическая жизнь в 30-е гг. Формирование сталинского режима. «Большой террор» Репрессии достигли пика в 1937 –1938 гг. К этому времени у Сталина созрела идея всеобщей чистки руководящих кадров, "кадровой революции". Исполнитель идеи - глава НКВД Н.Ежов (период террора называли "ежовщиной"). В февраль–март 1937 г. – пленум ЦК ВКП(б). Тезис Сталина о непрерывном "обострении классовой борьбы по мере продвижения к социализму". Доказывал, что вся страна, партия, в том числе руководящие кадры переполнены замаскировавшимися "врагами, обосновывалась необходимость массовых репрессий. Исключены из партии и арестованы Н.Бухарин и А.Рыков. Покончил с собой нарком тяжелой промышленности Орджоникидзе (возможно, – в знак протеста против репрессий). В июне 1937 г. были приговорены к расстрелу видные военачальники Красной армии во главе с М.Тухачевским, которых обвинили в подготовке "заговора" против Сталина. Волна репрессий нарастала, захватывая партийные, хозяйственные, военные кадры, а также рядовых людей. Тюрьмы были переполнены. НКВД официально получил разрешение применять пытки. Массовый террор пошел на спад только в конце 1938 г. Ответственность за "перегибы" была возложена Сталиным на Н.Ежова, которого сместили с его поста, а позднее арестовали и расстреляли. Новым главой НКВД стал Берия, при котором для успокоения народа некоторые репрессированные были даже освобождены. В исторической литературе можно встретить по крайней мере три точки зрения на причины и сущность "большого террора": он не имел никакого смысла и был порожден болезненной подозрительностью Сталина это были репрессии против "настоящих ленинцев", противников сталинизма это была борьба против действительных врагов советской власти

Слайд 25

Описание слайда:

Общественно-политическая жизнь в 30-е гг. Формирование сталинского режима. Сущность сталинского режима Коммунисты считают, что это был социализм, их противники говорят о тоталитаризме. Возможен следующий подход: главная черта этой системы – максимальное господство государства над всем обществом. Основа системы – огосударствление экономики, – концентрация всех ресурсов в руках государства, которое в свою очередь находилось под контролем партийного руководства. С этим неразрывно связано формирование репрессивно-бюрократических порядков. Личная власть Сталина и была наиболее концентрированным выражением: этого политического режима. Система базировалась на определенной социальной структуре. Основным привилегированным слоем советского общества являлась многочисленная и быстро растущая "номенклатура" (руководящие партийные, государственные, хозяйственные, военные кадры, верхушка интеллигенции). Для укрепления своей социальной опоры режим стремился также сформировать привилегированные слои трудящихся, своего рода "рабочую аристократию", прежде всего из числа "стахановцев". Основу же этой пирамиды составляли не имевшие никаких привилегий массы рабочих и колхозников, а еще ниже – заключенные. В результате сталинской модернизации миллионы людей стали грамотными, часть наиболее неимущих получила кое какие блага. Для одних – это время энтузиазма, огромных успехов страны. Для других – время бедствий, полуголодного существования, лагерей.

Слайд 26

Описание слайда:

Внешняя политика СССР в 30-е гг. В 30-е гг. три основных этапа внешней политики: до 1933 г. – хорошие отношения с Германией, но нестабильность отношений с "демократическими" странами 1933-1939: сближение СССР с Англией, Францией и США против Германии и Японии 1939-июнь 1941: сближение с Германией и Японией.

Слайд 27

Описание слайда:

Внешняя политика СССР в 30-е гг. Отношения со странами Запада до 1933 г. Главные проблемы – на Дальнем Востоке. Наиболее хорошие отношения – с Германией: продолжение рапалльской политики, в т.ч. помощь Германии в возрождении ее военного потенциала, включая обучение ее летчиков и танкистов в СССР (по этому поводу сейчас издан специальный сборник документов "Фашистский меч ковался в СССР"). Большая торговля: в 1931 г. СССР получил от Германии кредит в 300 млн. марок для ее финансирования. В советском импорте доля Германии достигла почти 50%, 43% германского экспорта машин приходилось на СССР. Англия: в 1929 г.: восстановление дипломатических отношений, разорванных в 1927 г. 1933 г.: – новый конфликт из-за ареста в СССР английских специалистов. Франция: в начале 30-х гг. резкое ухудшение отношений из-за поддержки СССР французских коммунистов. После уменьшения этой поддержки – улучшение отношений и в 1932 г. заключен договор о ненападении. США: единственная великая держава, не признававшая СССР из-за проблемы царских долгов. Однако большая торговля - закупка станков для индустриализации. В начале 30-х гг. – резкое ухудшение отношений: США обвинили СССР во вмешательстве в их внутренние дела и приняли меры против нашего экспорта, СССР же сократил свой импорт в 8 раз.

Слайд 28

Внешняя политика СССР в 20-е – 30-е годы.

- Павлова Анеля Васильевна

- учитель истории

- МОУ СОШ № 12

- г. Вышнего Волочка Тверской обл.

- Первым внешнеполитическим актом был «Декрет о мире».

- Введение нэпа было расценено европейскими правительствами как ослабление большевистской политической системы и фактор, открывающий возможность для экономического сотрудничества.

- «Большевики – подлые и в высшей степени противные люди, но это не помешало нам навязать им Брестский мир. Мы не сотрудничаем с ними, а используем их. Это политично, и это – политика» (Пауль фон Хинце)

- КТО КОГО ИСПОЛЬЗОВАЛ?

- Противостояние между Советским государством и ведущими странами капиталистического мира;

- обострились противоречия между самыми крупнейшими капиталистическими государствами, а также между ними и «пробуждающимися» странами Востока;

- 30-е годы расстановку международных политических сил определяла усиливавшаяся агрессия милитаристских государств - Германии, Италии и Японии.

- Принцип пролетарского интернационализма;

- вера большевиков в скорую социалистическую революцию в мировом масштабе;

- Использование Коминтерна (создан в 1919 г.) для вмешательства во внутренние дела многих государств мира.

- 17 марта 1920 г. Ленин потребовал от находившегося на юге Сталина ускорить операцию по ликвидации деникинских войск в Крыму, поскольку «только что пришло известие из Германии, что в Берлине идет бой и спартаковцы (члены коммунистического «Союза Спартака») завладели частью города. Кто победит, неизвестно, но для нас необходимо … иметь вполне свободные руки, ибо гражданская война в Германии может заставить нас двинуться на запад на помощь коммунистам».

- Принцип мирного сосуществования с капиталистической системой:

- необходимость укрепления позиций Советского государства на международной арене;

- выход из политической и экономической изоляции, обеспечение безопасности границ.

- 1921 г. - РСФСР подписала договоры с Ираном, Афганистаном и Турцией (провозглашались принципы взаимопризнания и взаимопомощи);

- Советско-монгольский договор 1921 г. фактически означал установление протектората Советской России над Монголией.

- 1921-1922 гг. были заключены торговые соглашения России с Англией, Австрией, Норвегией, Данией, Италией, Чехословакией;

- 1920 г., после падения советской власти в республиках Прибалтики, правительство РСФСР заключило Договоры о мире с новыми правительствами Эстонии, Литвы, Латвии, признав их независимость и самостоятельность.

- Российская Федерация имела полномочия защищать права советских республик

- (Украины, Белоруссии, Грузии, Армении, Азербайджана, Бухары, Хорезма и ДВР).

- Советскую делегацию возглавлял Г.В.Чичерин.

- РСФСР предложила сотрудничество между капиталистическими и социалистическим государствами в экономической, политической и культурной областях, невмешательства во внутренние дела, признания принципов ненападения, полного равноправия.

- 16 апреля 1922 г. был подписан советско-германский договор о восстановлении дипломатических отношений и экономическом сотрудничестве;

- СССР и Германия отказывались от возмещения убытков, которые обе стороны потерпели в Первой мировой войне;

- Германия отказывалась от претензий на национализированную в России собственность германских подданных.

- Доктор Вальтер Ратенау, подписавший договор с Россией в Рапалло.

- Рапалльский договор 1922г.

- К 1924 году Россию в Европе де-юре признали: Великобритания, Франция, Италия, Норвегия, Австрия, Греция, Швеция, в Азии - Япония, Китай, в Латинской Америке - Мексика и Уругвай;

- В 1926 г. был заключен Берлинский договор о дружбе и военном нейтралитете;

- В течение 1924-1925 гг. в СССР постоянно приглашались рабочие, профсоюзные делегации Англии, Франции, Италии, Голландии, Швеции и других странах. Пролетариат западноевропейских стран требовал от своих правительств признания Советской России.

- Всего за 1921-1925 гг. Россией было заключено 40 соглашений и договоров.

- Государства, ранее входившие в состав Российской империи (Польша, Латвия, Литва, Эстония, Финляндия, а также Румыния, присоединившая российскую Бессарабию), назывались «лимитрофами», т. е «пограничными».

- 1923 г. - конфликт между СССР и Великобританией. Она предъявила Советскому правительству ноту (ультиматум Керзона), в которой протестовала против расширения влияния России на Ближнем и Среднем Востоке.

- Демонстрация в Москве против

- ультиматума Керзона

- В 1924 г. было подписано советско-китайское соглашение об установлении дипломатических отношений. Советское правительство отказывалось от всех привилегий царского правительства в Китае. Соглашение также предусматривало совместное управление советской и китайской администрацией на Китайско-Восточной железной дороге (КВЖД), построенной на русские деньги на китайской территории.

- Чан Кайши в 1928 г. был избран президентом Китая.

- В 1931 г. Япония захватила Манчжурию и другие территории Северного Китая. Японцы создали марионеточное государство Манчжоу – Го;

- В августе 1937 г. СССР и Китай заключили договор о ненападении, согласно которому СССР стал осуществлять массированные военные поставки Китаю.

- Японцы проверяют Красную Армию на прочность. В июле 1938 г. возле о. Хасан части Квантунской армии перешли советскую границу и заняли сопки Безымянную и Заозерную.

- В 1939 г. Столкновение у р. Халкин-Гол.

- Восточный пакт (1934)-

- проект договора о взаимопомощи между СССР, буржуазной Чехословакией, Польшей, Финляндией, Латвией и Литвой.

- Эстония и Латвия обусловили своё согласие на участие в «В. п.» присоединением к нему Германии и Польши. НО немцы и поляки отказались от участия.

- задачей внешней политики СССР становится обеспечение коллективной безопасности, создание блока демократических государств против агрессивных устремлений Германии и Японии.

- СССР вступает в Лигу Наций (1934).

- Советский Союз устанавливает дипломатические отношения с США (1933);

- Договор о взаимной помощи с Францией (1935);

- советско-чехословацкий договор был идентичен советско-французскому пакту за исключением ст. 2, которая гласила, что участники договора придут на помощь друг другу только в том случае, если Франция придет на помощь государству, ставшему жертвой агрессии.

- http://zahyst.com.ua/5.html

- http://sovposters.ru/view/1177/

- http://www.novoteka.ru/r/World.Europe.EasternEurope?lastdate=/2009-02-19

- http://www.bg-znanie.ru/rubrics.php?r_id=1450

- http://www.runivers.ru/doc/d2.php?CENTER_ELEMENT_ID=414799&PORTAL_ID=7779&SECTION_ID=7155

- http://portalnew.ispu.ru/files/u2/book2/history/06tema6/shemi6/predposilki_reform.html

- Литература: Данилов А.А. История России XX – начало XXI века,

- М., «Просвещение», 2008 г.